Contexte et question posée

En 2025, les antidépresseurs restent au centre du débat public en France et en Belgique. De plus en plus de patients, qu’ils soient en début de traitement ou en phase d’arrêt, expriment une inquiétude récurrente : « Vais-je devenir dépendant si je prends un antidépresseur ? ».

Cette question est loin d’être anecdotique. Elle traduit à la fois une peur culturelle de la « dépendance médicamenteuse » et un besoin réel d’information scientifique claire. Les médecins généralistes et psychiatres rapportent que cette préoccupation revient dans presque toutes les consultations où un antidépresseur est envisagé.

Une consommation importante en France et en Belgique

Les données récentes montrent que la consommation d’antidépresseurs est élevée dans ces deux pays :

- En France, selon l’INSERM (rapport 2024), environ 11 % des adultes ont reçu une prescription d’antidépresseurs dans l’année écoulée.

- En Belgique, le KCE (2023) rapporte une tendance similaire, avec une hausse particulièrement marquée chez les femmes de 35 à 55 ans.

Ces chiffres placent la France et la Belgique parmi les pays européens les plus consommateurs, ce qui explique pourquoi la question de la dépendance reste au premier plan des débats de santé publique.

Pourquoi cette inquiétude persiste-t-elle ?

L’angoisse des patients face aux antidépresseurs est liée à plusieurs facteurs :

- La confusion entre dépendance et sevrage – Beaucoup de patients utilisent le mot « dépendance » pour décrire des symptômes de syndrome de discontinuation (vertiges, anxiété rebond, troubles du sommeil) ressentis après un arrêt brutal. Or, ce n’est pas une dépendance au sens psychiatrique, mais une réaction d’adaptation du système nerveux.

- L’assimilation aux benzodiazépines et somnifères – Comme les benzodiazépines (anxiolytiques) entraînent une dépendance réelle, certains pensent à tort que les antidépresseurs fonctionnent de la même manière.

- La durée du traitement – Le fait qu’un antidépresseur doive souvent être pris pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, renforce l’idée d’une « dépendance ». Pourtant, il s’agit en réalité d’un usage prolongé à visée thérapeutique, comparable à la prise d’un traitement antihypertenseur ou antidiabétique.

Les positions officielles des autorités de santé

Les antidépresseurs n’induisent pas de dépendance. En revanche, un arrêt brutal peut provoquer des symptômes transitoires qui justifient un sevrage progressif.

L’importance de distinguer trois notions

Pour comprendre la différence, il faut clarifier trois termes souvent confondus :

- Dépendance médicamenteuse : définie par le DSM-5, elle implique craving, tolérance et perte de contrôle.

- Syndrome de sevrage (discontinuation) : ensemble de symptômes transitoires lors de l’arrêt, mais sans craving ni comportement addictif.

- Usage prolongé : prescription sur le long terme pour prévenir les rechutes, décidée sur indication médicale.

Cette distinction est essentielle non seulement pour informer correctement les patients, mais aussi pour lutter contre la stigmatisation entourant les traitements antidépresseurs.

Une question toujours d’actualité en 2025

Malgré les progrès de l’information médicale, la peur de la dépendance reste très présente. Elle est renforcée par :

- des discussions sur les réseaux sociaux, souvent peu nuancées,

- des articles de presse qui utilisent le terme « accro » de manière abusive,

- et une méfiance croissante vis-à-vis des traitements de longue durée.

En réalité, la dépendance aux antidépresseurs est un mythe, mais le syndrome de discontinuation est une réalité clinique qu’il faut expliquer, prévenir et prendre en charge.

Antidépresseurs vs benzodiazépines : quelles différences en matière de dépendance ?

Dans le langage courant, le mot « dépendance » est souvent appliqué à tous les médicaments psychotropes. Pourtant, il existe une différence majeure entre les antidépresseurs et les benzodiazépines (ainsi que les somnifères apparentés). En 2025, cette distinction reste essentielle pour informer correctement les patients et orienter les pratiques médicales.

La dépendance selon le DSM-5 : un cadre diagnostique précis

La définition de la dépendance n’est pas laissée au hasard : elle repose sur les critères établis par le DSM-5, manuel de référence en psychiatrie. Selon ce cadre, un trouble lié à l’usage d’une substance se caractérise par :

- Craving (envie irrépressible de consommer la substance).

- Tolérance (besoin d’augmenter les doses pour obtenir le même effet).

- Perte de contrôle (incapacité à limiter la consommation).

- Poursuite de la consommation malgré les conséquences négatives (sociales, professionnelles, médicales).

Ces critères permettent de comprendre pourquoi certains médicaments, comme les benzodiazépines, entraînent une dépendance réelle, alors que les antidépresseurs n’entrent pas dans ce cadre.

Les antidépresseurs : pas d’addiction, mais un traitement prolongé

Les antidépresseurs (ISRS, IRSNa, tricycliques, IMAO, etc.) agissent sur la régulation de la sérotonine, de la noradrénaline et parfois de la dopamine. Leur objectif n’est pas de procurer un effet immédiat ou euphorisant, mais de rétablir un équilibre neurochimique à moyen terme.

Caractéristiques importantes :

- Pas de craving : les patients ne ressentent pas le besoin compulsif de prendre une dose supplémentaire.

- Pas de recherche de plaisir immédiat : les effets se développent en plusieurs semaines.

- Pas de perte de contrôle : la prise suit la prescription médicale, sans comportement addictif.

En revanche, certains antidépresseurs peuvent entraîner un syndrome de discontinuation en cas d’arrêt brutal. Il s’agit de symptômes transitoires (vertiges, insomnie, irritabilité), mais pas d’un état de dépendance au sens psychiatrique.

Les benzodiazépines : une dépendance documentée

Les benzodiazépines (diazépam, alprazolam, lorazépam, etc.) et les hypnotiques apparentés (zolpidem, zopiclone) agissent sur le système GABAergique, ce qui entraîne un effet anxiolytique ou sédatif rapide.

Problème :

- Tolérance rapide : l’organisme s’habitue en quelques semaines, obligeant à augmenter les doses.

- Craving et perte de contrôle : certains patients développent une recherche compulsive du produit.

- Sevrage difficile : arrêt brutal = risque d’anxiété rebond, insomnie sévère, voire convulsions.

C’est pourquoi la prescription des benzodiazépines est limitée à quelques semaines dans les recommandations officielles.

Exemple pharmacologique : paroxétine vs diazépam

Pour bien illustrer la différence :

- Paroxétine (Paxil), un antidépresseur ISRS, peut provoquer un syndrome de discontinuation si arrêt brutal, mais n’entraîne pas de craving ni de perte de contrôle.

- Diazépam (Valium), une benzodiazépine, induit rapidement tolérance et dépendance. Les patients peuvent ressentir un besoin impérieux de reprendre le produit pour éviter les symptômes de sevrage.

Tableau comparatif : antidépresseurs vs benzodiazépines

| Critères cliniques | Antidépresseurs | Benzodiazépines / Hypnotiques |

|---|---|---|

| Craving (envie irrépressible) | Non | Oui |

| Tolérance | Faible à nulle | Élevée (quelques semaines) |

| Sevrage | Possible (syndrome de discontinuation, transitoire) | Fréquent, parfois sévère |

| Risque d’addiction | Non | Oui |

| Usage prolongé | Possible, sous suivi médical | Déconseillé, risque d’addiction |

Pourquoi les patients confondent-ils encore ?

Trois facteurs expliquent la confusion persistante :

- Prescription conjointe : dans certains cas de dépression sévère, un antidépresseur est associé temporairement à une benzodiazépine. Les patients assimilent alors les deux.

- Vocabulaire flou : dans le langage courant, « dépendance » est utilisé pour tout type de sevrage, même lorsqu’il s’agit d’une simple adaptation neurologique.

- Durée du traitement : la nécessité de prendre un antidépresseur pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, alimente l’idée d’une « accroche » médicamenteuse.

Ce qu’il faut retenir

- Les antidépresseurs ne créent pas d’addiction : pas de craving, pas de perte de contrôle.

- Les benzodiazépines, en revanche, entraînent une dépendance documentée et nécessitent un encadrement strict.

- La confusion vient de l’usage abusif du terme « dépendance » et de la méconnaissance des mécanismes biologiques.

Que dit la science sur le risque de dépendance aux antidépresseurs ?

En 2025, la recherche scientifique permet de clarifier un débat qui a longtemps préoccupé les patients et les médecins : les antidépresseurs provoquent-ils une véritable dépendance ?

La réponse est aujourd’hui nuancée mais solide. Les antidépresseurs peuvent entraîner des symptômes de discontinuation lors d’un arrêt trop rapide, mais ils ne répondent pas aux critères d’une addiction. Autrement dit, ils ne suscitent pas de craving, n’entraînent pas de perte de contrôle et ne poussent pas les patients à augmenter sans cesse les doses.

Les données les plus récentes

Une méta-analyse publiée en 2024 dans Lancet Psychiatry a analysé près de 80 études regroupant plus de 20 000 patients. Elle conclut que 15 % des patients présentent des symptômes de discontinuation lors de l’arrêt d’un antidépresseur, et environ 3 % des symptômes plus sévères. Le risque n’est pas le même pour toutes les molécules : la paroxétine et la venlafaxine sont les plus concernées, alors que la fluoxétine apparaît comme l’une des moins à risque grâce à sa longue demi-vie.

Les autorités de santé en France et en Belgique arrivent à des conclusions similaires. L’INSERM souligne dans ses analyses 2024 que le phénomène de sevrage n’a rien à voir avec la dépendance observée avec les benzodiazépines ou les opioïdes. Le KCE belge (2023) précise de son côté que le sevrage est temporaire et réversible, et que la clé est d’accompagner médicalement l’arrêt pour éviter la confusion avec une rechute dépressive.

La parole d’un psychiatre

Le professeur Carmine M. Pariante, psychiatre et chercheur à King’s College London, résume ainsi la distinction :

« There is no craving or compulsion for antidepressants. »

Cette citation illustre l’essentiel : même si des symptômes de sevrage existent, ils ne traduisent pas une addiction au sens médical.

Comprendre la différence : dépendance vs discontinuation

La dépendance est définie par le DSM-5 comme un trouble du comportement marqué par la perte de contrôle, la tolérance et la poursuite malgré les conséquences négatives. Rien de tel n’est observé avec les antidépresseurs. À l’inverse, le syndrome de discontinuation correspond à une réaction physiologique d’adaptation du cerveau à la baisse de sérotonine et de noradrénaline.

Pour aider à bien saisir cette différence, voici une synthèse visuelle :

| Critères cliniques | Dépendance (ex. benzodiazépines) | Discontinuation (antidépresseurs) |

|---|---|---|

| Craving (envie irrépressible) | Oui | Non |

| Perte de contrôle | Oui | Non |

| Tolérance | Élevée | Non caractéristique |

| Symptômes à l’arrêt | Sévères, parfois dangereux | Transitoires, réversibles |

| Exemple | Diazépam, Zolpidem | Paroxétine, Venlafaxine |

Les implications pratiques

Pour la pratique clinique en 2025, ces résultats impliquent deux choses. D’une part, parler d’addiction aux antidépresseurs est scientifiquement inexact : aucune étude ne démontre de perte de contrôle ou de craving. D’autre part, il est nécessaire d’anticiper le sevrage : expliquer au patient que des symptômes passagers peuvent survenir, et prévoir une réduction progressive des doses.

Ce double message permet d’éviter les interruptions brutales et de rassurer les patients : les antidépresseurs ne rendent pas « accro », mais leur arrêt doit être conduit avec précaution

Le syndrome de sevrage : pas une dépendance, mais une adaptation

Lorsqu’un patient interrompt un antidépresseur, il peut ressentir des patient symptômes désagréables. Ce phénomène est connu sous le nom de syndrome de discontinuation (souvent appelé par les patients « sevrage »). Bien que ce terme soit utilisé, il ne faut pas confondre cette réaction biologique avec une véritable dépendance.

Qu’est-ce que le syndrome de discontinuation ?

Le syndrome de discontinuation apparaît généralement dans les jours qui suivent l’arrêt ou la réduction trop rapide d’un antidépresseur. Il correspond à une réadaptation du système nerveux central, qui avait intégré la présence régulière du médicament.

Les symptômes sont le plus souvent transitoires et réversibles. Ils varient d’un patient à l’autre mais suivent un schéma typique :

- sensations de vertige ou d’« électricité » dans la tête,

- troubles du sommeil (insomnie, cauchemars),

- irritabilité, anxiété accrue,

- parfois troubles digestifs (nausées, diarrhées) ou sueurs.

La majorité de ces manifestations disparaissent en quelques jours à quelques semaines, surtout si la diminution est reprise de manière progressive.

Les molécules les plus concernées

Toutes les classes d’antidépresseurs peuvent être associées à ce syndrome, mais certains médicaments sont plus fréquemment en cause :

- Paroxétine (ISRS) et venlafaxine (IRSNa), en raison de leur demi-vie courte,

- Duloxétine, dans une moindre mesure.

À l’inverse, la fluoxétine, dont la demi-vie est longue, provoque beaucoup moins de symptômes de discontinuation.

Ce que disent les recommandations officielles

« Les antidépresseurs peuvent induire un syndrome de sevrage lors de l’arrêt brutal, notamment la paroxétine et la venlafaxine. Ce phénomène n’est pas une dépendance et peut être évité par une diminution progressive des doses. »

Cet extrait rappelle que le sevrage n’est pas un signe d’addiction, mais bien une réaction physiologique que l’on peut prévenir grâce à une stratégie d’arrêt adaptée.

Infographie : Sevrage vs Dépendance

| Critères cliniques | Dépendance (ex. benzodiazépines) | Sevrage/Discontinuation (antidépresseurs) |

|---|---|---|

| Craving (envie irrépressible) | Oui | Non |

| Perte de contrôle | Oui | Non |

| Tolérance (besoin d’augmenter les doses) | Fréquente | Non caractéristique |

| Symptômes à l’arrêt | Sévères, parfois dangereux | Transitoires, réversibles |

| Durée | Souvent prolongée | Généralement brève (jours à semaines) |

| Exemple | Diazépam, Zolpidem | Paroxétine, Venlafaxine |

Pourquoi ce n’est pas une dépendance

La confusion vient souvent du mot « sevrage », mais il s’agit en réalité de deux phénomènes biologiques distincts :

- La dépendance est un trouble du comportement marqué par la recherche compulsive de la substance malgré ses effets négatifs.

- Le syndrome de discontinuation est une réponse adaptative du cerveau à l’interruption du traitement, réversible et non compulsive.

Ainsi, un patient qui présente des vertiges et de l’irritabilité après l’arrêt d’un antidépresseur n’est pas accro à son médicament. Son organisme est simplement en train de retrouver un nouvel équilibre.

Implications cliniques

Pour les médecins, l’enjeu est d’expliquer clairement cette différence aux patients afin de prévenir la peur injustifiée de dépendance. Pour les patients, comprendre cette distinction permet de mieux accepter un traitement quand il est nécessaire et d’anticiper un arrêt progressif, sans culpabilité ni inquiétude excessive.

La pédagogie médicale est donc essentielle pour restaurer la confiance et accompagner sereinement le parcours thérapeutique.

Comment arrêter un traitement antidépresseur en toute sécurité ?

L’arrêt d’un antidépresseur est une étape importante qui doit toujours être planifiée avec un professionnel de santé. Contrairement à certaines idées reçues, il ne suffit pas d’arrêter du jour au lendemain : une interruption brutale augmente fortement le risque de symptômes de discontinuation et peut même être confondue avec une rechute dépressive.

Pourquoi privilégier un sevrage progressif

Un antidépresseur agit sur l’équilibre des neurotransmetteurs, en particulier la sérotonine et la noradrénaline. Lorsque le traitement est interrompu, le cerveau doit rétablir cet équilibre sans soutien médicamenteux. Si la dose chute trop vite, des symptômes désagréables apparaissent : vertiges, anxiété rebond, irritabilité, insomnie.

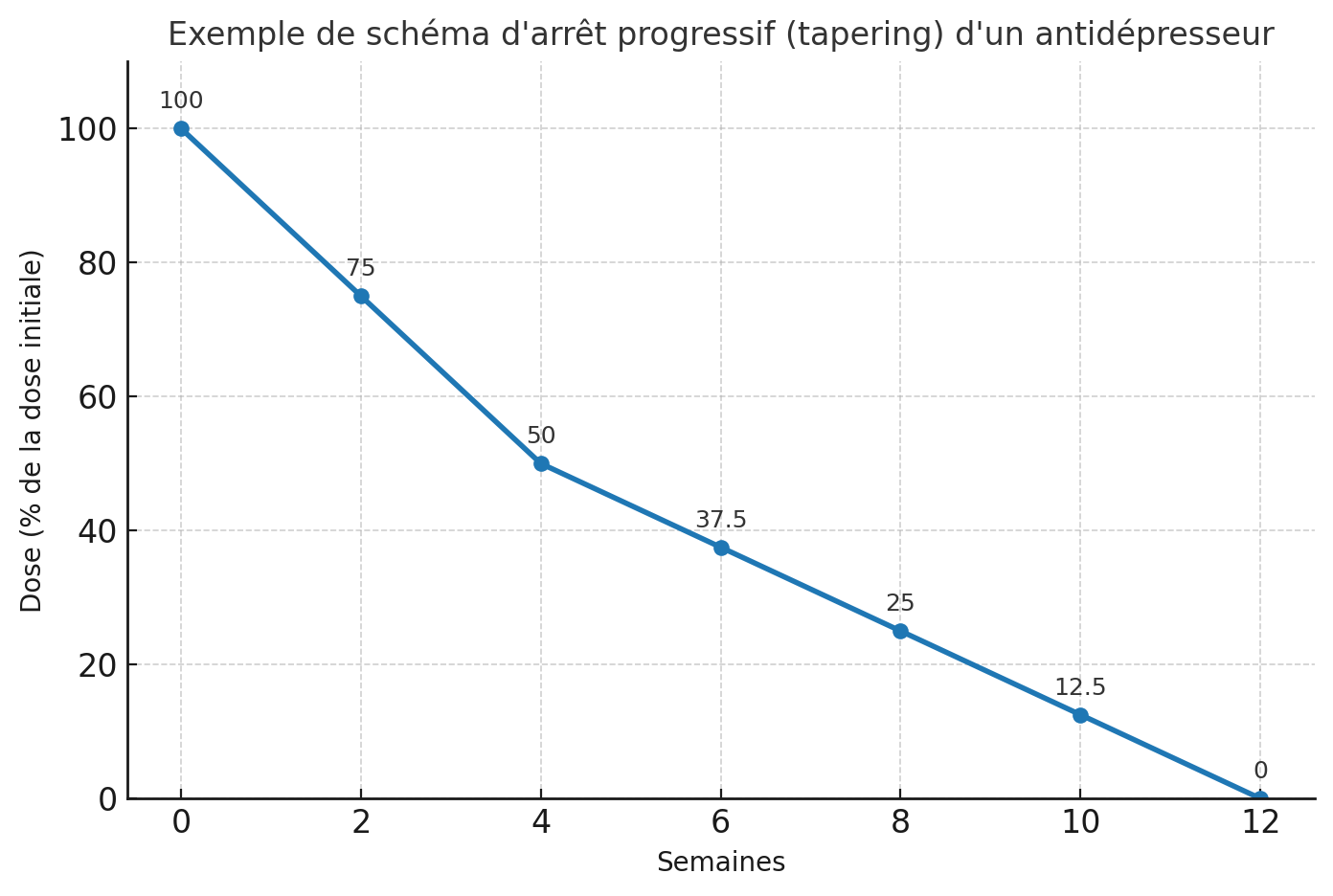

Réduire les doses par paliers laisse au système nerveux le temps de s’adapter. C’est ce qu’on appelle le tapering, ou sevrage progressif.

Exemple visuel d’un tapering progressif

(La réduction réelle doit toujours être personnalisée par un médecin.)

| Semaine | Posologie (exemple) |

|---|---|

| Semaine 1–2 | 75 % de la dose initiale |

| Semaine 3–4 | 50 % de la dose initiale |

| Semaine 5–6 | 25 % de la dose initiale |

| Semaine 7+ | Arrêt complet si absence de symptômes gênants |

Cet exemple n’est qu’une illustration : seul un suivi médical permet d’adapter correctement le schéma de sevrage.

Cet exemple représente une diminution en plusieurs étapes sur 12 semaines. Chaque palier correspond à une réduction de dose, espacée de deux semaines. En pratique, le médecin adapte toujours le rythme en fonction de la molécule (paroxétine, venlafaxine, fluoxétine, etc.), de la dose initiale et du profil du patient.

Recommandations officielles

La HAS (2023) recommande d’anticiper l’arrêt dès l’initiation du traitement, en expliquant au patient qu’un sevrage progressif sera nécessaire. Le KCE (2023) insiste sur la personnalisation du protocole, car certains patients nécessitent seulement quelques semaines, d’autres plusieurs mois.

Points essentiels à retenir

- Ne jamais interrompre un antidépresseur brutalement.

- Toujours discuter avec son médecin pour définir un plan de sevrage adapté.

- Associer l’arrêt progressif à un suivi psychologique ou psychothérapeutique pour réduire le risque de rechute.

Expériences patients et conseils pratiques

Les données scientifiques sont claires : les antidépresseurs ne provoquent pas de dépendance au sens psychiatrique du terme. Pourtant, la perception des patients est souvent différente. Dans les consultations, les forums de santé ou les enquêtes publiques, beaucoup racontent un vécu marqué par l’angoisse d’ être accro .

Plusieurs personnes rapportent avoir ressenti, après une interruption trop rapide, des sensations de vertige, des troubles du sommeil ou une irritabilité inhabituelle. Certains décrivent même des chocs électriques dans la tête , un symptôme bien documenté du syndrome de discontinuation. Sur le moment, ces manifestations sont souvent interprétées comme un signe de dépendance. Mais lorsque le médecin reprend l’arrêt de manière progressive, les symptômes s’atténuent en quelques jours ou semaines, et la confusion disparaît.

Ce décalage entre le ressenti et la réalité médicale montre à quel point l’accompagnement et l’information sont essentiels. Un patient bien informé sur le fonctionnement du traitement, et préparé à l’éventualité de symptômes transitoires, vit généralement mieux cette étape. Au contraire, un arrêt non planifié, sans suivi, nourrit l’angoisse et le risque d’abandon brutal.

Conseils pratiques issus du terrain

Dans les recommandations des autorités de santé, mais aussi dans les récits patients collectés par l’INSERM et le KCE, plusieurs stratégies apparaissent comme particulièrement utiles :

- La tenue d’un journal permet de distinguer les symptômes liés à la discontinuation d’une éventuelle rechute dépressive.

- Le dialogue régulier avec le médecin est une clé : en cas de malaise, le schéma de diminution peut être adapté, voire interrompu temporairement.

- Un sommeil régulier, une activité physique adaptée et le soutien psychothérapeutique renforcent la stabilité émotionnelle.

Beaucoup de patients expliquent que c’est l’association du tapering progressif et de l’accompagnement psychologique qui leur a permis d’arrêter sans crainte de « dépendance ».

Un outil simple pour préparer l’arrêt

Avant d’entamer un sevrage, il peut être utile de structurer la discussion avec son psychiatre. Voici quelques questions fréquemment posées :

- Quelle durée minimale de traitement est recommandée pour mon cas ?

- Quel rythme de réduction est le plus adapté à mon profil ?

- Quels symptômes doivent m’alerter pendant le sevrage ?

- Comment reconnaître une rechute par rapport à un simple effet de discontinuation ?

- Quelles alternatives ou soutiens peuvent m’aider pendant cette période ?

FAQ – Questions fréquentes sur les antidépresseurs et la dépendance

Les antidépresseurs rendent-ils vraiment accro ?

Non. Les antidépresseurs n’entraînent pas de dépendance au sens psychiatrique (pas de craving, pas de perte de contrôle). En revanche, un arrêt brutal peut provoquer un syndrome de discontinuation avec des symptômes passagers.

Quelle est la différence entre dépendance et sevrage ?

La dépendance implique un besoin compulsif, une tolérance croissante et une perte de contrôle (comme avec les benzodiazépines). Le sevrage ou discontinuation correspond à des symptômes transitoires liés à l’adaptation du cerveau lors de l’arrêt du traitement.

Quels antidépresseurs causent le plus de symptômes de sevrage ?

La paroxétine (ISRS) et la venlafaxine (IRSNa) sont les plus souvent citées dans les études en raison de leur demi-vie courte. À l’inverse, la fluoxétine expose beaucoup moins au sevrage grâce à sa longue demi-vie.

Peut-on boire de l’alcool pendant l’arrêt ?

L’association alcool–antidépresseurs est déconseillée en cours de traitement comme pendant l’arrêt. L’alcool peut majorer l’anxiété, perturber le sommeil et compliquer la distinction entre rechute et symptômes de sevrage.

Combien de temps dure le sevrage d’un antidépresseur ?

La durée est variable. Chez la plupart des patients, les symptômes disparaissent en quelques jours à quelques semaines. Dans certains cas (notamment paroxétine/venlafaxine), le processus peut durer plusieurs mois si le sevrage n’est pas progressif.

Peut-on arrêter un antidépresseur seul ?

Non. L’arrêt doit toujours être encadré médicalement. Un arrêt sans suivi expose au risque de symptômes intenses, d’angoisse et de confusion avec une rechute dépressive.

Les jeunes sont-ils plus exposés au risque de sevrage ?

Les adolescents et jeunes adultes peuvent ressentir plus intensément les symptômes de discontinuation. C’est pourquoi les recommandations insistent sur un suivi rapproché et une information adaptée à cette tranche d’âge.

Quelles alternatives si je crains les effets secondaires ?

Le choix dépend du profil du patient. Parfois, une autre molécule (comme le bupropion/Wellbutrin) est mieux tolérée. Dans d’autres cas, la psychothérapie (TCC, thérapies de soutien) peut être une option en première intention ou en complément.

Références scientifiques

- HAS (France) – Dépression de l’adulte, prise en charge thérapeutique et suivi (2023)

- HAS – Manifestations dépressives à l’adolescence (2023)

- KCE (Belgique) – Performance du système de santé 2024 (indicateurs santé mentale)

- INSERM – Dossier « Dépression »

- PubMed – Henssler J, et al. Incidence of antidepressant discontinuation symptoms (Lancet Psychiatry, 2024)