Pourquoi reconnaître tôt une thrombose sauve des vies

La thrombose, c’est la formation d’un caillot sanguin à l’intérieur d’une veine ou d’une artère. En apparence, cela peut sembler bénin : une simple gêne dans la jambe, une douleur diffuse ou un gonflement léger. Mais derrière ces signes parfois discrets se cache un risque majeur : celui de voir le caillot migrer vers un organe vital et provoquer une complication grave, comme une embolie pulmonaire, un accident vasculaire cérébral ou un infarctus.

En Europe, la maladie thrombo-embolique veineuse (MTEV) touche chaque année plus d’un million de personnes. C’est l’une des principales causes de mortalité cardiovasculaire après l’infarctus et l’AVC. Le problème, c’est que beaucoup de cas restent diagnostiqués trop tard, faute d’attention aux premiers symptômes.

L’objectif de cet article est clair : expliquer les causes de la thrombose, ses signes d’alerte et les méthodes modernes qui permettent aujourd’hui un diagnostic plus rapide et plus fiable. Car plus tôt la maladie est reconnue, plus grandes sont les chances d’éviter des séquelles graves, voire la mort.

Causes principales : la triade de Virchow revisitée

Pour comprendre pourquoi un caillot se forme, il faut revenir à une notion fondamentale en médecine : la triade de Virchow. Elle décrit trois grands mécanismes à l’origine d’une thrombose :

- L’hypercoagulabilité : c’est lorsque le sang coagule trop facilement. Cela peut être dû à des anomalies génétiques, à certaines maladies comme le cancer, ou encore à des situations particulières comme la grossesse.

- La stase veineuse : lorsque le sang circule mal, il stagne et favorise la formation d’un caillot. Cela se produit par exemple en cas d’immobilisation prolongée (voyages aériens, alitement après une opération) ou chez les personnes très sédentaires.

- La lésion endothéliale : c’est une atteinte de la paroi interne des vaisseaux sanguins. Elle peut être provoquée par une chirurgie, un traumatisme, le tabac ou certaines infections.

Ces trois facteurs n’agissent pas toujours séparément. Souvent, c’est leur combinaison qui déclenche le processus thrombotique. Par exemple, un patient obèse (stase veineuse), fumeur (lésion endothéliale) et atteint d’un cancer (hypercoagulabilité) cumule plusieurs risques et se retrouve en première ligne face à la maladie.

Facteurs de risque fréquents en Europe

La thrombose ne frappe pas au hasard. Certains profils de patients sont beaucoup plus exposés que d’autres. En Europe, plusieurs facteurs de risque sont bien documentés par les sociétés savantes :

L’âge joue un rôle central. Après 50 ans, les veines perdent en élasticité et le risque de caillot augmente. L’obésité est également un facteur déterminant, car elle ralentit le retour veineux et favorise la stase. Chez les femmes, la grossesse et la contraception hormonale modifient l’équilibre de la coagulation, augmentant ainsi le danger de formation d’un thrombus.

Le tabagisme, quant à lui, altère directement la paroi des vaisseaux et potentialise l’effet des autres risques. Les personnes ayant des varices, ou un antécédent familial de thrombose, doivent aussi rester particulièrement vigilantes.

En combinant ces éléments, on comprend mieux pourquoi la thrombose est si fréquente dans nos sociétés modernes : sédentarité, surpoids, pollution et allongement de l’espérance de vie constituent un cocktail propice à la maladie.

Symptômes de la thrombose veineuse et artérielle

Reconnaître les signes d’une thrombose peut sauver une vie. Le problème, c’est que les symptômes sont parfois discrets, surtout au début.

La thrombose veineuse profonde (TVP) se manifeste souvent par une jambe gonflée, lourde, chaude au toucher et douloureuse, surtout au mollet. La douleur n’est pas toujours intense, mais elle persiste et s’aggrave en position debout.

La thrombose artérielle, elle, est beaucoup plus brutale. Elle provoque une douleur soudaine et vive, une sensation de froid dans le membre touché et parfois une paralysie partielle. Dans ces cas, chaque minute compte pour sauver le membre et, parfois, la vie du patient.

Enfin, il existe des formes dites silencieuses, où le caillot ne donne presque aucun signe jusqu’à l’apparition d’une complication grave, comme une embolie pulmonaire. C’est ce qui rend la vigilance si importante : un simple gonflement inexpliqué de la jambe ou un essoufflement inhabituel doit alerter.

Méthodes de diagnostic modernes (2025)

Lorsqu’une thrombose est suspectée, le temps est un facteur décisif. Plus vite le diagnostic est confirmé, plus grandes sont les chances d’éviter une complication. En 2025, plusieurs outils fiables sont disponibles dans les hôpitaux et cabinets européens.

L’écho-Doppler veineux est l’examen de référence. Il permet, grâce aux ultrasons, de visualiser directement la veine et de vérifier si le sang circule normalement ou si un caillot bloque le passage. C’est un test non invasif, rapide et précis.

Le dosage sanguin des D-dimères est un autre outil très utilisé. Un résultat normal permet souvent d’écarter une thrombose, tandis qu’un taux élevé oriente vers la nécessité d’examens complémentaires. Ce test est pratique, mais pas toujours spécifique : une inflammation ou une infection peuvent aussi l’élever.

Dans les cas plus complexes, notamment lorsqu’on suspecte une embolie pulmonaire, les médecins s’appuient sur l’angio-scanner (CT) ou l’IRM. Ces techniques donnent des images très détaillées de la circulation sanguine. Enfin, la phlébographie, bien qu’invasive, reste utilisée dans certaines situations particulières où les autres examens ne suffisent pas.

Le diagnostic n’est que la première étape. Pour connaître les stratégies de traitement et de prévention adaptées à chaque profil, je recommande la lecture de l’article pilier : Traitement et prévention de la thrombose en 2025 : recommandations, options thérapeutiques et conseils pratiques.

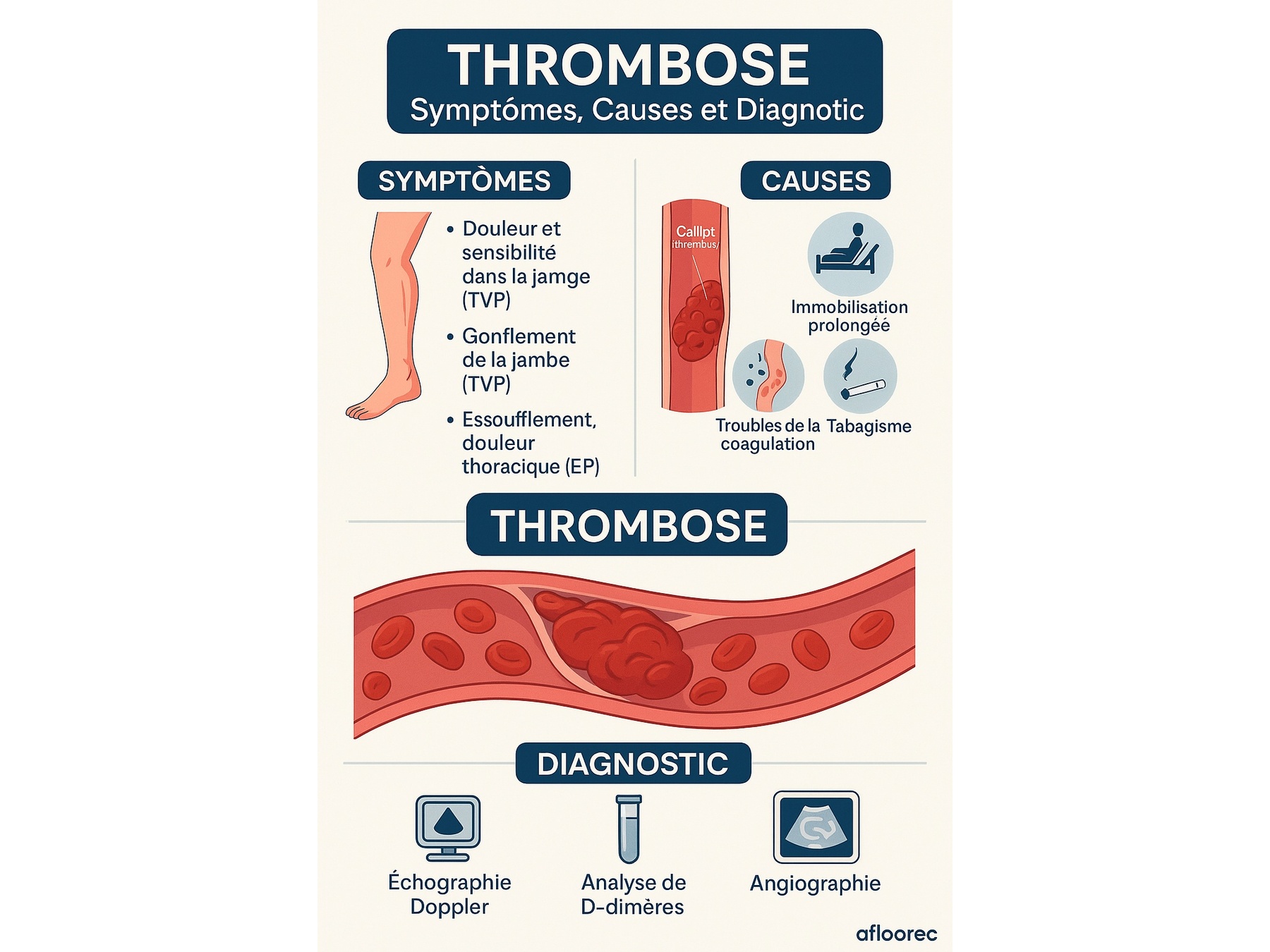

Infographie : l’algorithme du diagnostic de la thrombose

Comprendre le diagnostic de la thrombose peut sembler complexe. Pour le simplifier, voici une infographie qui résume le parcours suivi par les médecins lorsqu’un patient présente des symptômes suspects.

L’algorithmeest simple :

- On commence par l’observation des symptômes (jambe gonflée, douleur thoracique, essoufflement).

- Vient ensuite l’évaluation clinique avec des scores validés comme celui de Wells, qui mesure la probabilité d’une thrombose.

- En cas de doute, on fait un test sanguin (D-dimères). Si le résultat est normal, la thrombose est peu probable.

- Si les D-dimères sont élevés ou si la probabilité clinique est forte, on procède à un écho-Doppler veineux.

- Enfin, dans les cas complexes ou lorsqu’une embolie pulmonaire est suspectée, on a recours à l’angio-scanner ou à l’IRM.

Cette approche par étapes permet d’éviter les erreurs, de gagner du temps et surtout de poser le bon diagnostic au bon moment.

Tableau comparatif des examens diagnostiques

Les méthodes de diagnostic de la thrombose ne se valent pas toutes. Certaines sont rapides et accessibles, d’autres plus coûteuses ou invasives, mais apportent des informations précieuses dans les cas complexes. Voici un tableau comparatif qui résume leurs atouts et leurs limites.

| Méthode | Avantages | Limites | Indications principales |

|---|---|---|---|

| Écho-Doppler | Non invasif, précis, immédiat | Dépend de l’opérateur | Diagnostic de première intention |

| D-dimères | Test sanguin rapide et sensible | Peu spécifique, faux positifs | Exclure une thrombose si résultat normal |

| Angio-CT | Images détaillées, haute précision | Irradiant, coûteux | Suspicion d’embolie pulmonaire |

| Phlébographie | Très détaillé, examen de référence | Invasif, rarement pratiqué | Cas complexes ou incertains |

Ce tableau montre qu’il n’existe pas un seul « test miracle », mais plutôt une stratégie combinée, adaptée à chaque patient et à chaque situation clinique.

Citation d’expert : pourquoi la thrombose doit être prise au sérieux

Les autorités de santé rappellent régulièrement que la thrombose n’est pas une pathologie rare ou secondaire, mais bien une cause majeure de mortalité évitable.

“It is important to know about VTE because it can happen to anybody and can cause serious illness, disability, and in some cases, death.”— Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2023

Autrement dit, la maladie thrombo-embolique veineuse peut toucher n’importe qui : un patient hospitalisé, une femme enceinte, une personne âgée mais aussi un adulte jeune et apparemment en bonne santé. La gravité réside dans ses complications : décès subit lors d’une embolie pulmonaire, invalidité permanente après un AVC, ou atteintes chroniques de la circulation veineuse.

En Europe, les chiffres vont dans le même sens : la thrombose reste l’une des principales causes de décès liés aux hospitalisations, alors même que dans beaucoup de cas, un diagnostic plus précoce aurait pu changer le pronostic.

Erreurs fréquentes dans le diagnostic de la thrombose

Malgré les progrès de la médecine, le diagnostic de la thrombose reste parfois retardé. Ce n’est pas parce que les outils manquent, mais parce que certains signes sont sous-estimés ou mal interprétés.

L’une des erreurs les plus fréquentes consiste à banaliser une jambe gonflée ou douloureuse. Beaucoup de patients attribuent ces symptômes à la fatigue, à une mauvaise posture ou même à un simple claquage musculaire. Résultat : ils consultent tard, parfois trop tard.

Autre erreur courante : se fier uniquement au test des D-dimères. Certes, un taux normal permet souvent d’exclure une thrombose, mais un résultat élevé n’est pas spécifique. Il peut aussi traduire une infection, une inflammation ou une grossesse. S’arrêter là sans examens d’imagerie, c’est prendre le risque de passer à côté d’une vraie TVP.

Parfois aussi, les examens complémentaires sont demandés trop tardivement. Un écho-Doppler devrait être réalisé rapidement en cas de doute, mais il arrive encore que les patients passent par plusieurs consultations avant d’obtenir ce test, perdant ainsi des heures précieuses.

Ces erreurs montrent à quel point il est crucial de sensibiliser aussi bien le grand public que les professionnels de santé : plus la suspicion est élevée, plus vite les bons réflexes sont déclenchés.

Quand orienter immédiatement vers l’hôpital

Il y a des situations où l’attente n’est pas une option. Certains signes doivent pousser à consulter en urgence, voire à appeler directement les services d’urgence.

Un essoufflement brutal accompagné d’une douleur thoracique peut signaler une embolie pulmonaire. Un déficit neurologique soudain (faiblesse d’un bras, troubles de la parole, vision double) peut indiquer un AVC ischémique. Une douleur aiguë dans un membre, associée à une pâleur et à une perte de sensibilité, peut correspondre à une thrombose artérielle menaçant la viabilité du membre.

Dans tous ces cas, chaque minute compte. Le patient doit être pris en charge immédiatement pour maximiser ses chances de survie et limiter les séquelles.

Pour approfondir les dangers d’un diagnostic ou d’un traitement retardé, consultez l’article connexe : Thrombose et ses complications : pourquoi un traitement tardif est dangereux

Réhabilitation après diagnostic précoce

Recevoir un diagnostic de thrombose n’est pas une fin en soi, c’est le début d’un parcours médical et de réhabilitation. La bonne nouvelle, c’est que lorsqu’elle est détectée tôt, la maladie peut être traitée efficacement et les patients retrouvent une vie presque normale. Mais cela nécessite une vigilance quotidienne et un suivi régulier.

L’étape la plus importante est le traitement anticoagulant, poursuivi sur plusieurs mois selon le profil du patient. Ces médicaments empêchent la formation de nouveaux caillots et réduisent drastiquement le risque de récidive.

Un autre pilier de la réhabilitation est le suivi médical rapproché. Des consultations régulières permettent d’adapter les doses de traitement, de vérifier les effets secondaires et d’évaluer la tolérance.

Voici les principales mesures pratiques conseillées après un diagnostic précoce :

- Respecter le traitement anticoagulant prescrit et ne jamais l’arrêter sans avis médical.

- Porter des bas de compression si le médecin le recommande, pour améliorer la circulation et limiter les symptômes.

- Adopter un mode de vie actif : marcher chaque jour, éviter les longues périodes assises, pratiquer une activité adaptée.

- Contrôler les facteurs de risque comme le tabac, l’obésité ou l’hypertension.

- Planifier un suivi spécialisé avec un angiologue, cardiologue ou hématologue.

Ces gestes simples, lorsqu’ils sont suivis sérieusement, permettent non seulement de réduire le risque de récidive mais aussi de regagner en confort et en autonomie.

FAQ : questions fréquentes sur le diagnostic de la thrombose

❓ Le diagnostic de la thrombose fait-il mal ?

Non. L’examen le plus utilisé, l’écho-Doppler, est totalement indolore. Il ressemble à une échographie classique, réalisée sur la jambe ou la zone suspecte.

❓ Un écho-Doppler suffit-il toujours pour confirmer une thrombose ?

Dans la majorité des cas, oui. Mais si les symptômes sont atypiques ou si une embolie pulmonaire est suspectée, le médecin peut demander un scanner (angio-CT) ou une IRM pour compléter.

❓ Que faire en attendant les résultats d’un examen ?

Il est important de limiter l’activité physique intense, de rester hydraté et surtout de suivre les recommandations médicales. Si un essoufflement brutal ou une douleur thoracique apparaît, il faut consulter en urgence.

❓ Peut-on prévenir une nouvelle thrombose après un premier épisode ?

Oui. Le traitement anticoagulant réduit le risque de récidive, mais il doit être complété par une bonne hygiène de vie : marcher régulièrement, éviter le tabac, contrôler son poids et porter des bas de compression si prescrits.

❓ Une thrombose peut-elle passer inaperçue ?

Malheureusement, oui. Certaines thromboses sont silencieuses et ne donnent pas de symptômes jusqu’à ce qu’une complication survienne. C’est pourquoi un dépistage précoce est essentiel chez les personnes à risque.

Références

CDC – Healthcare-Associated VTE (risk factors)

ESC – Guidelines: Acute Pulmonary Embolism (diagnosis & management)

HAS – Compression médicale (traitement de la MTEV)

HAS – Compression médicale (prévention de la TVP)