Kontext und gestellte Frage

Im Jahr 2025 wird die Antidepressiva In Frankreich und Belgien stehen Antidepressiva weiterhin im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte. Immer mehr Patienten äußern, egal ob sie eine Behandlung beginnen oder beenden, eine wiederkehrende Sorge: „Werde ich abhängig, wenn ich ein Antidepressivum nehme?“

Diese Frage ist alles andere als anekdotisch. Sie spiegelt sowohl eine kulturelle Angst vor „Medikamentenabhängigkeit“ als auch ein echtes Bedürfnis nach klaren wissenschaftlichen Informationen wider. Allgemeinmediziner und Psychiater berichten, dass diese Sorge bei fast jeder Konsultation zur Sprache kommt, bei der die Einnahme eines Antidepressivums in Erwägung gezogen wird.

Signifikanter Verbrauch in Frankreich und Belgien

Aktuelle Daten zeigen, dass der Einsatz von Antidepressiva in diesen beiden Ländern hoch ist:

- In Frankreich erhielten laut INSERM (Bericht 2024) im vergangenen Jahr etwa 11 % der Erwachsenen ein Rezept für Antidepressiva.

- In Belgien verzeichnet das KCE (2023) einen ähnlichen Trend, wobei der Anstieg bei Frauen im Alter zwischen 35 und 55 Jahren besonders ausgeprägt ist.

Mit diesen Zahlen gehören Frankreich und Belgien zu den europäischen Ländern mit dem höchsten Konsum, was erklärt, warum das Thema Sucht weiterhin im Mittelpunkt der Debatten im Bereich der öffentlichen Gesundheit steht.

Warum besteht diese Sorge weiterhin?

Die Angst der Patienten vor Antidepressiva hängt mit mehreren Faktoren zusammen:

- Verwechslung von Sucht und Entzug – Viele Patienten verwenden das Wort „Sucht“, um die Symptome des Entzugssyndroms (Schwindel, Rebound-Angst, Schlafstörungen) nach einem abrupten Absetzen zu beschreiben. Dabei handelt es sich jedoch nicht um Sucht im psychiatrischen Sinne, sondern um eine Anpassungsreaktion des Nervensystems.

- Vergleich mit Benzodiazepinen und Schlaftabletten – Da Benzodiazepine (Anxiolytika) tatsächlich süchtig machen, glauben manche Menschen fälschlicherweise, dass Antidepressiva auf die gleiche Weise wirken.

- Behandlungsdauer – Die Tatsache, dass ein Antidepressivum oft über mehrere Monate oder sogar Jahre eingenommen werden muss, verstärkt den Eindruck einer „Abhängigkeit“. Tatsächlich handelt es sich jedoch um eine längerfristige Anwendung zu therapeutischen Zwecken, vergleichbar mit der Einnahme eines blutdrucksenkenden oder antidiabetischen Mittels.

Offizielle Positionen der Gesundheitsbehörden

Antidepressiva machen nicht abhängig. Ein abruptes Absetzen kann jedoch vorübergehende Symptome hervorrufen, die ein schrittweises Absetzen erforderlich machen.

Die Bedeutung der Unterscheidung dreier Begriffe

Um den Unterschied zu verstehen, müssen drei häufig verwechselte Begriffe geklärt werden:

- Drogenabhängigkeit: Sie wird im DSM-5 definiert und geht mit Verlangen, Toleranz und Kontrollverlust einher.

- Entzugssyndrom (Absetzen): eine Reihe vorübergehender Symptome beim Absetzen, jedoch ohne Verlangen oder Suchtverhalten.

- Längerfristige Anwendung: Langzeitverschreibung zur Vorbeugung von Rückfällen, Entscheidung nach ärztlichem Rat.

Diese Unterscheidung ist nicht nur wichtig, um die Patienten richtig zu informieren, sondern auch, um das Stigma zu bekämpfen, das Antidepressivum-Behandlungen.

Eine Frage, die auch im Jahr 2025 noch aktuell ist

Trotz der Fortschritte in der medizinischen Aufklärung ist die Angst vor einer Sucht weiterhin sehr präsent. Sie wird verstärkt durch:

- Diskussionen in sozialen Netzwerken, oft nicht sehr differenziert,

- Presseartikel, in denen der Begriff „Süchtiger“ in beleidigender Weise verwendet wird,

- und ein wachsendes Misstrauen gegenüber Langzeitbehandlungen.

In Wirklichkeit ist die Abhängigkeit von Antidepressiva ein Mythos, das Absetzsyndrom hingegen ist eine klinische Realität, die erklärt, verhindert und behandelt werden muss.

Antidepressiva vs. Benzodiazepine: Was sind die Unterschiede in der Sucht?

Im Alltag wird der Begriff „Sucht“ oft auf alle Psychopharmaka angewendet. Es besteht jedoch ein wesentlicher Unterschied zwischen Antidepressiva und Benzodiazepinen (und verwandten Schlafmitteln). Auch im Jahr 2025 ist diese Unterscheidung für die richtige Patientenaufklärung und die medizinische Praxis unerlässlich.

Sucht nach DSM-5: ein präziser diagnostischer Rahmen

Die Definition von Sucht ist nicht dem Zufall überlassen: Sie basiert auf den Kriterien des DSM-5, dem Referenzhandbuch der Psychiatrie. Nach diesem Rahmenwerk ist eine Substanzgebrauchsstörung gekennzeichnet durch:

- Verlangen (unbändiges Verlangen, die Substanz zu konsumieren).

- Toleranz (die Dosis muss erhöht werden, um die gleiche Wirkung zu erzielen).

- Kontrollverlust (Unfähigkeit, den Konsum einzuschränken).

- Fortgesetzter Konsum trotz negativer Folgen (sozial, beruflich, medizinisch).

Diese Kriterien helfen zu verstehen, warum manche Medikamente, wie beispielsweise Benzodiazepine, eine echte Abhängigkeit verursachen, während Antidepressiva nicht in diese Kategorie fallen.

Antidepressiva: Keine Abhängigkeit, aber langwierige Behandlung

Antidepressiva (SSRIs, SNRIs, trizyklische Antidepressiva, MAO-Hemmer usw.) wirken auf die Regulierung von Serotonin, Noradrenalin und manchmal Dopamin. Ihr Ziel ist nicht, eine sofortige oder euphorisierende Wirkung zu erzielen, sondern mittelfristig ein neurochemisches Gleichgewicht wiederherzustellen.

Wichtige Funktionen:

- Kein Verlangen: Die Patienten verspüren nicht das zwanghafte Bedürfnis, eine weitere Dosis einzunehmen.

- Kein Streben nach sofortigem Vergnügen: Die Wirkung entwickelt sich über mehrere Wochen.

- Kein Kontrollverlust: Die Einnahme erfolgt nach ärztlicher Verordnung, ohne Suchtverhalten.

Andererseits können einige Antidepressiva ein Absetzsyndrom verursachen, wenn sie abrupt abgesetzt werden. Dabei handelt es sich um vorübergehende Symptome (Schwindel, Schlaflosigkeit, Reizbarkeit), jedoch nicht um einen Abhängigkeitszustand im psychiatrischen Sinne.

Benzodiazepine: eine dokumentierte Sucht

DER Benzodiazepine (Diazepam, Alprazolam, Lorazepam usw.) und verwandte Hypnotika (Zolpidem, Zopiclon) wirken auf das GABAerge System, was zu einer schnellen angstlösenden oder sedierenden Wirkung führt.

Ausgabe :

- Schnelle Toleranz: Der Körper gewöhnt sich innerhalb weniger Wochen daran und benötigt erhöhte Dosen.

- Verlangen und Kontrollverlust: Manche Patienten entwickeln eine zwanghafte Suche nach dem Produkt.

- Schwieriger Entzug: abruptes Absetzen = Risiko von Rebound-Angstzuständen, schwerer Schlaflosigkeit oder sogar Krämpfen.

Aus diesem Grund ist die Verschreibung von Benzodiazepinen in offiziellen Empfehlungen auf wenige Wochen begrenzt.

Pharmakologisches Beispiel: Paroxetin vs. Diazepam

Um den Unterschied zu veranschaulichen:

- Paroxetin (Paxil), ein SSRI-Antidepressivum, kann bei abruptem Absetzen ein Entzugssyndrom verursachen, verursacht jedoch kein Verlangen oder Kontrollverlust.

- Diazepam (Valium), ein Benzodiazepin, führt schnell zu Toleranz und Abhängigkeit. Patienten können das Bedürfnis verspüren, das Medikament erneut einzunehmen, um Entzugserscheinungen zu vermeiden.

Vergleichstabelle: Antidepressiva vs. Benzodiazepine

| Klinische Kriterien | Antidepressiva | Benzodiazepine / Hypnotika |

|---|---|---|

| Verlangen | NEIN | Ja |

| Toleranz | Schwach bis gar nicht | Hoch (einige Wochen) |

| Entwöhnung | Möglich (Absetzsyndrom, vorübergehend) | Häufige, manchmal schwere |

| Suchtgefahr | NEIN | Ja |

| Längerer Gebrauch | Unter ärztlicher Aufsicht möglich | Nicht empfohlen, Suchtgefahr |

Warum sind Patienten immer noch verwirrt?

Drei Faktoren erklären die anhaltende Verwirrung:

- Gemeinsame Verschreibung: Bei manchen schweren Depressionen wird ein Antidepressivum vorübergehend mit einem Benzodiazepin kombiniert. Die Patienten nehmen dann beide Medikamente gleich.

- Unscharfer Wortschatz: Im alltäglichen Sprachgebrauch wird der Begriff „Abhängigkeit“ für jede Art von Entzug verwendet, auch wenn es sich um eine einfache neurologische Anpassung handelt.

- Behandlungsdauer: Die Notwendigkeit, ein Antidepressivum über mehrere Monate oder sogar mehrere Jahre einzunehmen, nährt die Vorstellung, dass man von dem Medikament „süchtig“ wird.

Was Sie sich merken sollten

- Antidepressiva machen nicht süchtig: kein Verlangen, kein Kontrollverlust.

- Benzodiazepine hingegen verursachen nachweislich eine Abhängigkeit und erfordern eine strenge Überwachung.

- Die Verwirrung rührt von der falschen Verwendung des Begriffs „Sucht“ und einem mangelnden Verständnis der biologischen Mechanismen her.

Was sagt die Wissenschaft zum Risiko einer Antidepressiva-Abhängigkeit?

Im Jahr 2025 klärt die wissenschaftliche Forschung eine Debatte, die Patienten und Ärzte seit langem beschäftigt: Machen Antidepressiva wirklich abhängig?

Die Antwort ist heute differenziert, aber solide. Antidepressiva können Symptome verursachen von Einstellung bei zu schnellem Absetzen, erfüllen aber nicht die Kriterien einer Sucht. Mit anderen Worten: Sie verursachen kein Verlangen, führen nicht zum Kontrollverlust und drängen die Patienten nicht dazu, die Dosis ständig zu erhöhen.

Die aktuellsten Daten

Eine 2024 in Lancet Psychiatry veröffentlichte Metaanalyse analysierte fast 80 Studien mit mehr als 20.000 Patienten. Sie kam zu dem Schluss, dass 15 % der Patienten beim Absetzen eines Antidepressivums Absetzsymptome verspüren, bei etwa 3 % sogar stärkere. Das Risiko ist nicht bei allen Molekülen gleich: Paroxetin und Venlafaxin sind am stärksten betroffen, während Fluoxetin dank seiner langen Halbwertszeit zu den risikoärmsten Molekülen gehört.

Die Gesundheitsbehörden in Frankreich und Belgien sind zu ähnlichen Schlussfolgerungen gelangt. Das INSERM betont in seinen Analysen von 2024, dass das Entzugsphänomen nichts mit der bei Benzodiazepinen oder Opioiden beobachteten Abhängigkeit zu tun hat. Das belgische KCE (2023) präzisiert, dass der Entzug vorübergehend und reversibel sei und dass der Schlüssel in der medizinischen Unterstützung beim Absetzen liege, um eine Verwechslung mit einem depressiven Rückfall zu vermeiden.

Das Wort eines Psychiaters

Professor Carmine M. Pariante, Psychiater und Forscher am King's College London, fasst den Unterschied wie folgt zusammen:

„Es gibt kein Verlangen oder Zwang nach Antidepressiva.“

Dieses Zitat verdeutlicht es: Auch wenn Entzugserscheinungen vorliegen, sind sie kein Hinweis auf eine Sucht im medizinischen Sinne.

Den Unterschied verstehen: Sucht vs. Absetzen

Sucht wird im DSM-5 als Verhaltensstörung definiert, die durch Kontrollverlust, Toleranz und Fortführung trotz negativer Konsequenzen gekennzeichnet ist. Bei Antidepressiva ist dies nicht der Fall. Umgekehrt Absetzsyndrom entspricht einer physiologischen Anpassungsreaktion des Gehirns an den Rückgang von Serotonin und Noradrenalin.

Um Ihnen das Verständnis dieses Unterschieds zu erleichtern, finden Sie hier eine visuelle Zusammenfassung:

| Klinische Kriterien | Sucht (z. B. Benzodiazepine) | Absetzen (Antidepressiva) |

|---|---|---|

| Verlangen | Ja | NEIN |

| Kontrollverlust | Ja | NEIN |

| Toleranz | Hoch | Uncharakteristisch |

| Symptome beim Absetzen | Schwerwiegend, manchmal gefährlich | Vorübergehend, reversibel |

| Beispiel | Diazepam, Zolpidem | Paroxetin, Venlafaxin |

Praktische Auswirkungen

Für die klinische Praxis im Jahr 2025 bedeuten diese Ergebnisse zweierlei. Einerseits Abhängigkeit von Antidepressiva ist wissenschaftlich ungenau: Es gibt keine Studie, die einen Kontrollverlust oder ein Verlangen nach Drogen nachweisen kann. Andererseits ist es notwendig, den Entzug vorherzusehen: Erklären Sie dem Patienten, dass vorübergehende Symptome auftreten können, und planen Sie eine schrittweise Reduzierung der Dosis.

Diese doppelte Botschaft hilft, abrupte Abbrüche zu vermeiden und beruhigt die Patienten: Antidepressiva machen nicht abhängig, aber das Absetzen muss mit Vorsicht erfolgen.

Entzugssyndrom: keine Sucht, sondern eine Anpassung

Wenn ein Patient die Einnahme eines Antidepressivums absetzt, kann es zu folgenden Symptomen kommen: unangenehme SymptomeDieses Phänomen wird als Absetzsyndrom bezeichnet (von Patienten oft als „Entzug“ bezeichnet). Obwohl dieser Begriff verwendet wird, sollte diese biologische Reaktion nicht mit einer echten Sucht verwechselt werden.

Was ist ein Absetzsyndrom?

Das Absetzsyndrom tritt üblicherweise in den Tagen nach dem Absetzen oder der schnellen Reduzierung eines Antidepressivums auf. Es entspricht einer Neuanpassung des zentralen Nervensystems, das die regelmäßige Einnahme des Medikaments integriert hatte.

Die Symptome sind meist vorübergehend und reversibel. Sie variieren von Patient zu Patient, folgen aber einem typischen Muster:

- Schwindelgefühle oder „Elektrizität“ im Kopf,

- Schlafstörungen (Schlaflosigkeit, Albträume),

- Reizbarkeit, erhöhte Angst,

- manchmal Verdauungsprobleme (Übelkeit, Durchfall) oder Schwitzen.

Die meisten dieser Symptome verschwinden innerhalb weniger Tage bis Wochen, insbesondere wenn die Reduktion schrittweise wieder aufgenommen wird.

Die am stärksten betroffenen Moleküle

Alle Klassen von Antidepressiva können mit diesem Syndrom in Verbindung gebracht werden, bestimmte Medikamente sind jedoch häufiger beteiligt:

- Paroxetin (SSRI) und Venlafaxin (SNRI) sind aufgrund ihrer kurzen Halbwertszeit

- Duloxetin, in geringerem Maße.

Im Gegensatz dazu verursacht Fluoxetin, das eine lange Halbwertszeit hat, weitaus weniger Absetzsymptome.

Was die offiziellen Empfehlungen sagen

„Antidepressiva können bei abruptem Absetzen Entzugserscheinungen auslösen, insbesondere Paroxetin und Venlafaxin. Dieses Phänomen macht nicht abhängig und kann durch eine schrittweise Reduzierung der Dosis vermieden werden.“

Dieser Auszug erinnert uns daran, dass Entzug kein Anzeichen einer Sucht ist, sondern vielmehr eine physiologische Reaktion, die mit einer geeigneten Entwöhnungsstrategie verhindert werden kann.

Infografik: Entzug vs. Sucht

| Klinische Kriterien | Sucht (z. B. Benzodiazepine) | Entzug/Absetzen (Antidepressiva) |

|---|---|---|

| Verlangen | Ja | NEIN |

| Kontrollverlust | Ja | NEIN |

| Toleranz (Notwendigkeit einer Dosiserhöhung) | Häufig | Uncharakteristisch |

| Symptome beim Absetzen | Schwerwiegend, manchmal gefährlich | Vorübergehend, reversibel |

| Dauer | Oft verlängert | Normalerweise kurz (Tage bis Wochen) |

| Beispiel | Diazepam, Zolpidem | Paroxetin, Venlafaxin |

Warum es keine Sucht ist

Das Wort „Entzug“ sorgt oft für Verwirrung, aber es handelt sich tatsächlich um zwei unterschiedliche biologische Phänomene:

- Sucht ist eine Verhaltensstörung, die durch das zwanghafte Verlangen nach der Substanz trotz ihrer negativen Auswirkungen gekennzeichnet ist.

- Das Absetzsyndrom ist eine adaptive Reaktion des Gehirns auf eine Behandlungsunterbrechung, reversibel und nicht zwanghaft.

Ein Patient, der nach dem Absetzen eines Antidepressivums unter Schwindel und Reizbarkeit leidet, ist also nicht medikamentenabhängig. Sein Körper sucht lediglich nach einem neuen Gleichgewicht.

Klinische Implikationen

Für Ärzte besteht die Herausforderung darin, den Patienten diesen Unterschied klar zu erklären, um unbegründete Ängste vor einer Sucht zu vermeiden. Das Verständnis dieses Unterschieds hilft den Patienten, die Behandlung bei Bedarf besser zu akzeptieren und einem schrittweisen Absetzen ohne Schuldgefühle oder übermäßige Sorgen entgegenzuwirken.

Eine medizinische Aufklärung ist daher unerlässlich, um das Vertrauen wiederherzustellen und den therapeutischen Weg gelassen zu begleiten.

Wie kann man die Einnahme von Antidepressiva sicher beenden?

Das Absetzen eines Antidepressivums ist ein wichtiger Schritt, der immer mit einem Arzt besprochen werden sollte. Entgegen der landläufigen Meinung reicht es nicht aus, die Einnahme von einem Tag auf den anderen zu unterbrechen: Eine abrupte Unterbrechung erhöht das Risiko von Entzugserscheinungen erheblich und kann sogar verwechselt werden mit depressiver Rückfall.

Warum sollten Sie sich für eine schrittweise Entwöhnung entscheiden?

Ein Antidepressivum beeinflusst das Gleichgewicht der Neurotransmitter, insbesondere von Serotonin und Noradrenalin. Nach Absetzen der Behandlung muss das Gehirn dieses Gleichgewicht ohne medikamentöse Unterstützung wiederherstellen. Wird die Dosis zu schnell gesenkt, treten unangenehme Symptome auf: Schwindel, Angstzustände, Reizbarkeit und Schlaflosigkeit.

Durch die schrittweise Reduzierung der Dosis erhält das Nervensystem Zeit, sich anzupassen. Dies wird als Ausschleichen oder schrittweises Absetzen bezeichnet.

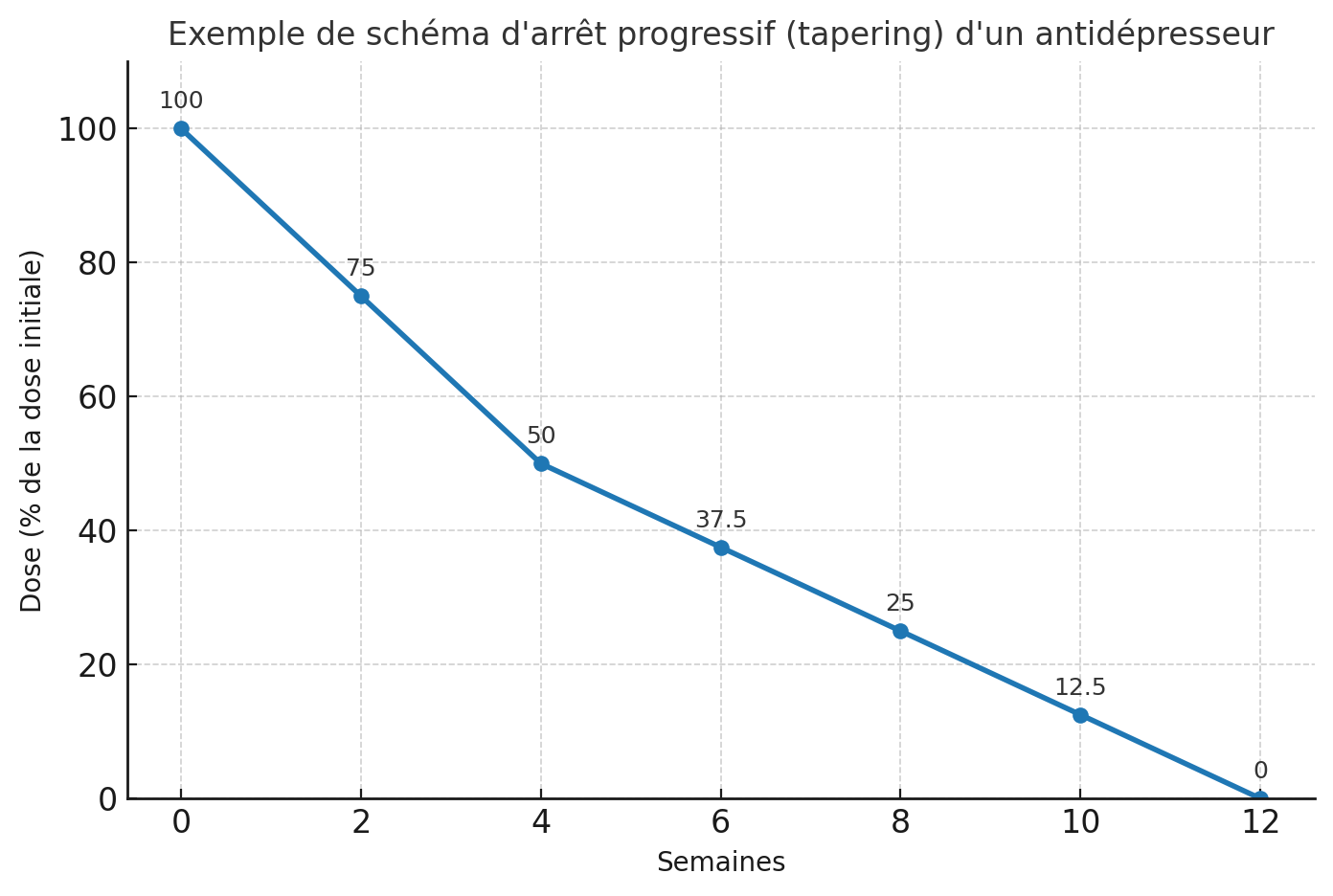

Visuelles Beispiel für progressive Verjüngung

(Die tatsächliche Reduktion sollte immer individuell von einem Arzt festgelegt werden.)

| Woche | Dosierung (Beispiel) |

|---|---|

| Woche 1–2 | 75 % der Anfangsdosis |

| Woche 3–4 | 50 % der Anfangsdosis |

| Woche 5–6 | 25 % der Anfangsdosis |

| Woche 7+ | Vollständiges Absetzen, wenn keine störenden Symptome mehr auftreten |

Dieses Beispiel dient lediglich der Veranschaulichung: Nur durch ärztliche Überwachung kann der Entwöhnungsplan richtig angepasst werden..

Dieses Beispiel stellt eine schrittweise Reduzierung über 12 Wochen dar. Jeder Schritt entspricht einer Dosisreduktion im Abstand von zwei Wochen. In der Praxis passt der Arzt die Dosis immer an das Molekül (Paroxetin, Venlafaxin, Fluoxetin usw.), die Anfangsdosis und das Patientenprofil an.

Offizielle Empfehlungen

Die HAS (2023) empfiehlt, das Absetzen der Therapie bereits zu Beginn der Behandlung zu planen und den Patienten über die Notwendigkeit eines schrittweisen Absetzens zu informieren. Die KCE (2023) besteht auf einer individuellen Anpassung des Protokolls, da manche Patienten nur wenige Wochen, andere mehrere Monate benötigen.

Wichtige Punkte zum Merken

- Setzen Sie die Einnahme eines Antidepressivums niemals abrupt ab.

- Besprechen Sie immer mit Ihrem Arzt einen geeigneten Entzugsplan.

- Kombinieren Sie das schrittweise Absetzen mit einer psychologischen oder psychotherapeutischen Überwachung, um das Rückfallrisiko zu verringern.

Patientenerfahrungen und praktische Ratschläge

Die wissenschaftlichen Daten sind eindeutig: Antidepressiva verursachen keine Sucht im psychiatrischen Sinne. Die Wahrnehmung der Patienten ist jedoch oft anders. In Beratungsgesprächen, Gesundheitsforen oder öffentlichen Umfragen schildern viele von Erfahrungen, die von der Angst vor einer Sucht geprägt sind.

Viele Menschen berichten von Schwindel, Schlafstörungen oder ungewöhnlicher Reizbarkeit, wenn sie zu schnell mit dem Rauchen aufhören. Manche beschreiben sogar Elektroschocks am Kopf, ein gut dokumentiertes Symptom des Entzugssyndroms. Diese Symptome werden zunächst oft als Anzeichen einer Sucht interpretiert. Wenn der Arzt jedoch schrittweise wieder mit dem Rauchen aufhört, lassen die Symptome innerhalb von Tagen oder Wochen nach, und die Verwirrtheit verschwindet.

Diese Kluft zwischen Wahrnehmung und medizinischer Realität zeigt, wie wichtig Unterstützung und Aufklärung sind. Ein Patient, der gut über den Ablauf der Behandlung informiert und auf vorübergehende Symptome vorbereitet ist, bewältigt diese Phase in der Regel besser. Umgekehrt schürt ein ungeplanter, unkontrollierter Abbruch der Behandlung Ängste und das Risiko eines abrupten Abbruchs.

Praktische Tipps aus der Praxis

In den Empfehlungen der Gesundheitsbehörden, aber auch in den von INSERM und KCE gesammelten Patientengeschichten scheinen mehrere Strategien besonders nützlich zu sein:

- Das Führen eines Tagebuchs hilft dabei, Symptome, die mit dem Absetzen zusammenhängen, von einem möglichen depressiven Rückfall zu unterscheiden.

- Der regelmäßige Dialog mit dem Arzt ist entscheidend: Bei Beschwerden kann das Reduktionsschema angepasst oder auch vorübergehend unterbrochen werden.

- Regelmäßiger Schlaf, angemessene körperliche Aktivität und psychotherapeutische Unterstützung stärken die emotionale Stabilität.

Viele Patienten erklären, dass es die Kombination aus schrittweiser Reduzierung und psychologischer Unterstützung war, die es ihnen ermöglichte, ohne Angst vor einer „Abhängigkeit“ aufzuhören.

Ein einfaches Tool zur Vorbereitung auf den Shutdown

Bevor Sie mit dem Aufhören beginnen, kann es hilfreich sein, das Gespräch mit Ihrem Psychiater zu strukturieren. Hier sind einige häufig gestellte Fragen:

- Welche Mindestbehandlungsdauer wird für meinen Fall empfohlen?

- Welcher Ermäßigungssatz passt am besten zu meinem Profil?

- Welche Symptome sollten mich während des Entzugs alarmieren?

- Wie erkennt man einen Rückfall im Vergleich zu einem einfachen Absetzeffekt?

- Welche Alternativen oder Unterstützungen können mir in dieser Zeit helfen?

FAQ – Häufig gestellte Fragen zu Antidepressiva und Sucht

Machen Antidepressiva wirklich süchtig?

Nein. Antidepressiva verursachen keine Abhängigkeit im psychiatrischen Sinne (kein Verlangen, kein Kontrollverlust). Ein abruptes Absetzen kann jedoch ein Entzugssyndrom mit vorübergehenden Symptomen verursachen.

Was ist der Unterschied zwischen Sucht und Entzug?

Bei einer Sucht kommt es zu zwanghaftem Verlangen, zunehmender Toleranz und Kontrollverlust (wie bei Benzodiazepinen). Entzugserscheinungen oder Absetzen der Behandlung beziehen sich auf vorübergehende Symptome, die mit der Anpassung des Gehirns nach Beendigung der Behandlung zusammenhängen.

Welche Antidepressiva verursachen die meisten Entzugserscheinungen?

Paroxetin (SSRI) und Venlafaxin (SNRI) werden aufgrund ihrer kurzen Halbwertszeit am häufigsten in Studien genannt. Im Gegensatz dazu weist Fluoxetin aufgrund seiner langen Halbwertszeit ein deutlich geringeres Entzugsrisiko auf.

Darf man im Urlaub Alkohol trinken?

Die Kombination von Alkohol und Antidepressiva während der Behandlung oder beim Absetzen wird nicht empfohlen. Alkohol kann Angstzustände verstärken, den Schlaf stören und die Unterscheidung zwischen Rückfall und Entzugserscheinungen erschweren.

Wie lange dauert der Entzug von einem Antidepressivum?

Die Dauer variiert. Bei den meisten Patienten klingen die Symptome innerhalb weniger Tage bis Wochen ab. In einigen Fällen (insbesondere bei Paroxetin/Venlafaxin) kann der Prozess mehrere Monate dauern, wenn der Entzug nicht schrittweise erfolgt.

Kann man ein Antidepressivum alleine absetzen?

Nein. Das Aufhören muss immer ärztlich überwacht werden. Ein Aufhören ohne weitere Begleitung setzt Sie dem Risiko intensiver Symptome, Angstzustände und Verwirrung aus, die zu einem depressiven Rückfall führen können.

Besteht bei jungen Menschen ein höheres Risiko für einen Entzug?

Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen können die Entzugssymptome stärker ausgeprägt sein. Daher legen die Empfehlungen Wert auf eine engmaschige Überwachung und auf diese Altersgruppe zugeschnittene Informationen.

Welche Alternativen gibt es, wenn ich mir Sorgen wegen Nebenwirkungen mache?

Die Wahl hängt vom Patientenprofil ab. Manchmal wird ein anderes Molekül (wie Bupropion/Wellbutrin) besser vertragen. In anderen Fällen kann eine Psychotherapie (KVT, unterstützende Therapien) eine Erstlinien- oder ergänzende Option sein.

Wissenschaftliche Referenzen

- HAS (Frankreich) – Depression bei Erwachsenen, therapeutisches Management und Monitoring (2023)

- HAS – Depressive Erscheinungsformen im Jugendalter (2023)

- KCE (Belgien) – Leistung des Gesundheitssystems 2024 (Indikatoren zur psychischen Gesundheit)

- INSERM – Datei „Depression“

- PubMed – Henssler J, et al. Häufigkeit von Absetzsymptomen bei Antidepressiva (Lancet Psychiatry, 2024)