Le surpoids et l’obésité constituent aujourd’hui l’un des défis majeurs de santé publique au niveau mondial. Selon les dernières données de l’Organisation mondiale de la Santé (mai 2025), près de 16 % des adultes dans le monde sont obèses, et plus de 2,5 milliards présentent un excès pondéral. En France, l’étude ObÉpi-Roche 2020, publiée en 2023, révèle que 47,3 % des adultes sont en surpoids, dont 17 % souffrent d’obésité. Cette tendance s’observe également chez les enfants, ce qui laisse craindre une progression continue dans les années à venir.

Loin de se limiter à une question esthétique, le surpoids est un facteur de risque reconnu pour de nombreuses maladies chroniques : Typ-2-Diabetes, maladies cardiovasculaires, cancers, troubles respiratoires, etc. Ses impacts psychologiques et sociaux sont également considérables.

Cet article propose un tour d’horizon complet, basé sur les recommandations des autorités de santé (OMS, Haute Autorité de Santé, Inserm, EASO), afin de mieux comprendre :

- les causes principales du surpoids,

- les maladies qu’il provoque,

- ses conséquences psychologiques et sociales,

- et les solutions éprouvées pour le prévenir et le traiter.

Comprendre le surpoids et l’obésité

Définition médicale du surpoids et de l’obésité

L’indicateur de référence utilisé par les médecins est l’Indice de Masse Corporelle (IMC) :

- IMC = poids (kg) ÷ taille² (m²)

- 25 à 29,9 → surpoids

- ≥ 30 → obésité

- ≥ 40 → obésité morbide, associée à un risque vital accru

En parallèle, le tour de taille est un marqueur clinique essentiel. Il reflète la répartition des graisses abdominales, directement liée au risque cardiométabolique. Les seuils définis par l’OMS sont :

- ≥ 94 cm chez l’homme

- ≥ 80 cm chez la femme

Cela signifie qu’une personne avec un IMC « normal » mais une obésité abdominale peut être exposée à des complications sérieuses.

Statistiques et prévalence en France et en Europe (actualisées 2025)

- En France, près de la moitié des adultes (47,3 %) sont en excès pondéral. L’obésité concerne 17 % de la population adulte. Ces chiffres, issus de l’étude ObÉpi-Roche, confirment une progression constante depuis les années 1990.

- En Europe, plus de 60 % des adultes présentent un excès pondéral. L’OMS prévoit que si cette tendance se poursuit, l’obésité touchera la majorité des adultes européens d’ici 2030.

- Chez les enfants et adolescents, la situation est préoccupante : environ 1 sur 5 est en surpoids, et 1 sur 10 obèse.

Évolution du surpoids et de l’obésité en France (1997–2020)et comparaison avec la moyenne européenne.

Différence entre surpoids et obésité morbide

Le surpoids léger peut parfois être corrigé par un rééquilibrage alimentaire et une activité physique adaptée. En revanche, l’obésité sévère ou morbide est une véritable maladie chronique, nécessitant une prise en charge médicale pluridisciplinaire : suivi nutritionnel, activité physique adaptée, soutien psychologique, et parfois traitements médicamenteux ou chirurgicaux.

Plus l’IMC et le tour de taille augmentent, plus le risque de développer des maladies graves (diabète, infarctus, apnée du sommeil, certains cancers) devient élevé.

Les causes principales du surpoids

DER surpoids et l’obésité sont des phénomènes multifactoriels : aucun facteur unique ne suffit à expliquer la prise de poids. Ils résultent de l’interaction entre l’environnement, les comportements, la biologie et parfois les traitements médicaux.

Facteurs alimentaires et modes de vie

L’une des principales causes du surpoids reste l’excès calorique chronique :

- Alimentation riche en sucres et graisses saturées (plats industriels, fast-food, boissons sucrées)

- Portions trop importantes et grignotage fréquent

- Consommation d’alcool régulière, qui apporte des calories « vides »

- Manque d’activité physique lié à un mode de vie sédentaire (temps passé assis, écrans, télétravail)

Selon l’OMS (2025), plus de 60 % des adultes européens n’atteignent pas le niveau minimal d’activité physique recommandé (150 minutes de marche rapide par semaine). Cela favorise la balance énergétique positive et donc la prise de poids.

Facteurs psychologiques et comportementaux

Le stress, la fatigue chronique et les troubles du sommeil augmentent l’appétit et dérèglent les hormones de la satiété (leptine, ghréline). De plus, des troubles du comportement alimentaire comme :

- le grignotage émotionnel,

- l’hyperphagie boulimique,

- ou encore l’alimentation compulsive

sont souvent liés à une gestion inadaptée du stress ou de l’anxiété. Ces dimensions psychologiques nécessitent une approche spécifique : thérapies cognitivo-comportementales, méditation pleine conscience, groupes de soutien.

Facteurs génétiques et hormonaux

La génétique peut jouer un rôle, mais elle n’explique pas l’augmentation massive du surpoids depuis 30 ans. En revanche :

- Les prédispositions familiales augmentent la probabilité de développer un excès pondéral.

- Les déséquilibres hormonaux (hypothyroïdie, syndrome des ovaires polykystiques, hypercorticisme, résistance à l’insuline) favorisent la prise de poids.

Un bilan médical est donc nécessaire en cas de prise de poids rapide, inexpliquée ou résistante aux mesures classiques.

Médicaments et traitements favorisant la prise de poids

Certains traitements entraînent une prise de poids secondaire :

- corticoïdes,

- antidépresseurs et antipsychotiques,

- antiépileptiques,

- traitements hormonaux.

Il est essentiel de ne jamais arrêter un traitement sans avis médical. Un suivi diététique et la pratique d’une activité physique adaptée permettent souvent de limiter cet effet indésirable.

Le surpoids n’est donc pas une fatalité individuelle, mais un résultat complexe où se mêlent habitudes alimentaires, environnement, santé mentale et facteurs biologiques.

Maladies causées par le surpoids et l’obésité

Le surpoids et l’obésité ne sont pas de simples variations corporelles : ce sont des facteurs de risque médicaux majeurs. Selon l’OMS (2025), l’excès de poids augmente fortement la probabilité de développer des maladies chroniques graves, qui réduisent l’espérance de vie et la qualité de vie.

Tableau récapitulatif : principales maladies liées au surpoids

| Maladie | Hauptmechanismus | Klinische Konsequenzen | Prévalence estimée |

|---|---|---|---|

| Hypertension et maladies cardiovasculaires | Graisses viscérales → athérosclérose | Infarctus, AVC, insuffisance cardiaque | +50 % des hypertendus sont en surpoids |

| Typ-2-Diabetes | Résistance à l’insuline abdominale | Hyperglycémie, complications rénales/nerveuses | 90 % des diabétiques sont en surpoids/obèses |

| Stéatose hépatique (foie gras, NASH) | Accumulation de graisses dans le foie | Fibrose, cirrhose, cancer hépatique | 25 % des adultes obèses |

| Apnée du sommeil | Graisses cervicales → obstruction nocturne | Fatigue, HTA, troubles cardiaques | 30–50 % des obèses sévères |

| Arthrose | Excès de poids sur les articulations | Douleurs chroniques, perte de mobilité | Risque ×3 chez les obèses |

| Cancers liés à l’obésité | Inflammation chronique, hormones | Sein, côlon, endomètre, rein | 13 types de cancers reconnus par l’IARC |

| Infertilité & grossesse | Déséquilibres hormonaux, SOPK | Infertilité, diabète gestationnel, pré-éclampsie | Risque accru dès IMC ≥ 30 |

Surpoids et maladies cardiovasculaires

Le surpoids favorise l’hypertension artérielle et l’athérosclérose. Ces mécanismes expliquent pourquoi les personnes obèses présentent un risque multiplié d’infarctus du myocarde et d’accident vasculaire cérébral (AVC). En France, près d’un hypertendu sur deux est en excès pondéral.

Obésité et diabète de type 2

L’obésité abdominale est le premier facteur de risque du Typ-2-Diabetes. La résistance à l’insuline entraîne une hyperglycémie chronique, souvent silencieuse au début, mais responsable de complications graves (insuffisance rénale, neuropathies, rétinopathies).

Maladies du foie : la stéatose hépatique non alcoolique

Aussi appelée NASH (Non Alcoholic SteatoHepatitis), cette maladie est directement liée à l’accumulation de graisses dans le foie. Elle touche plus d’un adulte obèse sur quatre et peut évoluer vers une cirrhose ou un cancer du foie.

Troubles respiratoires et apnée du sommeil

Chez les personnes obèses, la masse graisseuse cervicale et abdominale favorise l’apnée du sommeil. Ce trouble entraîne une somnolence diurne, augmente le risque d’accidents de la route et accentue les risques cardiovasculaires.

Arthrose et douleurs articulaires

Chaque kilo supplémentaire exerce une pression mécanique sur les genoux, hanches et colonne vertébrale. Cela explique l’apparition précoce de l’arthrose, des douleurs chroniques et une mobilité réduite.

Surpoids, cancers et fertilité

Selon le CIRC, 13 types de cancers sont directement associés à l’obésité (sein, côlon, endomètre, rein).

Chez les femmes, l’obésité accroît le risque de syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), de complications de grossesse (diabète gestationnel, pré-éclampsie) et de césarienne.

Chez les hommes, elle réduit la qualité du sperme et favorise l’infertilité.

Conséquences psychologiques et sociales du surpoids

Au-delà des maladies physiques, le surpoids et l’obésité ont des répercussions profondes sur la santé mentale et la vie sociale. Ces dimensions sont parfois négligées, mais elles influencent fortement la qualité de vie et la réussite des démarches de Gewichtsverlust.

Surpoids et estime de soi : impact psychologique majeur

L’excès de poids s’accompagne souvent d’une baisse de confiance en soi. Beaucoup de personnes rapportent un sentiment de honte vis-à-vis de leur corps, ce qui peut conduire à l’isolement social.

- Difficultés dans la vie professionnelle (discrimination, moqueries, plafond de verre)

- Freins dans la vie affective et intime

- Retrait progressif des activités sociales (sport, loisirs, sorties)

Ce cercle vicieux entretient parfois la prise de poids, en renforçant le stress et les comportements alimentaires compulsifs.

Surpoids, anxiété et dépression : un lien avéré

De nombreuses études démontrent une corrélation entre obésité, anxiété et dépression.

- La stigmatisation sociale augmente le risque de dépression.

- L’apnée du sommeil et la fatigue chronique accentuent les troubles de l’humeur.

- Les régimes restrictifs répétitifs entraînent frustration et échec, aggravant la détresse psychologique.

Selon l’Inserm, les personnes obèses présentent un risque de dépression 1,5 à 2 fois supérieur à celui de la population générale.

Stigmatisation sociale et discrimination liées à l’obésité

La société valorise la minceur, ce qui conduit à une stigmatisation systémique des personnes en surpoids :

- Discrimination à l’embauche

- Préjugés dans les soins médicaux

- Harcèlement scolaire chez les enfants et adolescents

Cette discrimination a des effets délétères : isolement, baisse d’estime de soi, renoncement aux soins médicaux, aggravation des troubles alimentaires.

Ces conséquences psychologiques et sociales soulignent l’importance d’une prise en charge globale du surpoids, qui ne se limite pas à la nutrition, mais intègre également le soutien psychologique et social.

Prévention et traitement du surpoids

La prévention et le traitement du surpoids nécessitent une approche globale, qui combine nutrition, activité physique, suivi médical et parfois des solutions médicales plus avancées. L’objectif n’est pas seulement de « perdre du poids », mais surtout de retrouver un équilibre durable bénéfique pour la santé.

Prévention du surpoids grâce à une alimentation équilibrée

L’alimentation joue un rôle central dans la prévention de l’obésité. Plutôt que de suivre des régimes restrictifs, il est recommandé d’adopter une alimentation variée et équilibrée. Une place importante doit être accordée aux fruits, légumes, fibres et protéines maigres, tandis que les sucres ajoutés et les produits ultra-transformés doivent être limités.

En pratique, une personne qui adopte un régime méditerranéen ou flexitarien, riche en végétaux et pauvre en graisses saturées, réduit considérablement son risque de surpoids à long terme. À l’inverse, les régimes « yo-yo » basés sur des privations brutales entraînent souvent une reprise rapide de poids.

Activité physique : une solution durable pour perdre du poids

L’exercice physique est un levier essentiel pour la perte de poids durable. Selon l’OMS, 150 minutes d’activité modérée par semaine suffisent pour améliorer la santé métabolique. L’idéal n’est pas de pratiquer un sport intense de façon ponctuelle, mais de bouger régulièrement : marcher, utiliser le vélo pour les trajets quotidiens, privilégier les escaliers.

Les personnes en obésité sévère bénéficient particulièrement des sports doux comme la natation, l’aquagym ou la marche nordique, qui évitent une surcharge articulaire. Plus qu’un effort ponctuel, l’activité physique doit devenir une habitude de vie.

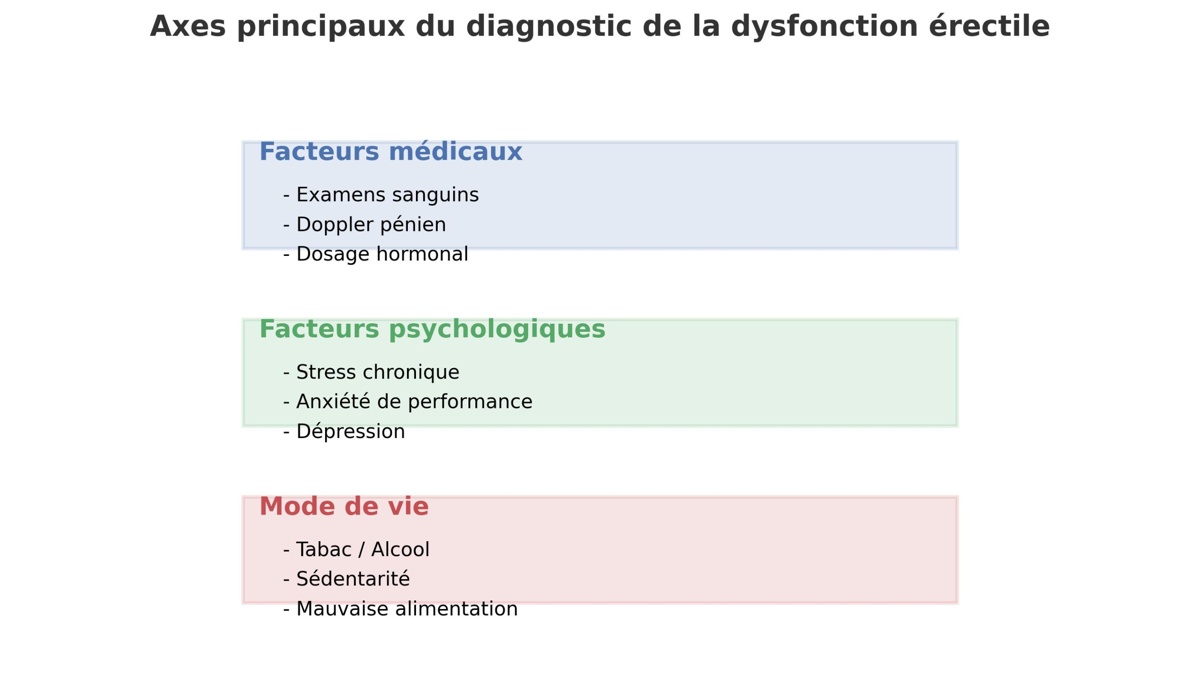

Le rôle du suivi médical dans le traitement du surpoids

Un suivi médical adapté est indispensable dès que le surpoids entraîne des complications ou persiste malgré les efforts personnels. Le médecin traitant réalise un bilan (IMC, tour de taille, analyses sanguines) et oriente vers un parcours pluridisciplinaire : nutritionniste, psychologue, éducateur sportif.

La Haute Autorité de Santé en France recommande une approche coordonnée : plutôt que de prescrire un régime standard, les professionnels doivent accompagner le patient dans un projet personnalisé, avec des objectifs réalistes et progressifs.

Approches psychologiques et comportementales

Le facteur psychologique est souvent sous-estimé. Pourtant, de nombreux patients souffrant d’obésité présentent du stress chronique, de l’anxiété ou des troubles du comportement alimentaire. Les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) se sont révélées efficaces pour modifier durablement les habitudes alimentaires.

Un travail sur la gestion des émotions et du stress, combiné à une amélioration du sommeil, augmente nettement les chances de réussite dans la perte de poids.

Médicaments et chirurgie bariatrique : solutions médicales

Dans certains cas, notamment lorsque l’IMC est supérieur à 35 avec comorbidités, des traitements médicaux spécifiques sont proposés. Les médicaments anti-obésité, prescrits sous contrôle médical, peuvent aider à réduire l’appétit ou limiter l’absorption des graisses.

Lorsque le surpoids devient une obésité morbide, la chirurgie bariatrique (sleeve, bypass) constitue une option efficace. Ces interventions réduisent la capacité de l’estomac et modifient les mécanismes hormonaux régulant la faim. Toutefois, elles impliquent un suivi nutritionnel et psychologique à vie.

Tableau récapitulatif des solutions contre le surpoids

| Approche | Hauptziel | Effizienz | Indikationen |

|---|---|---|---|

| Rééquilibrage alimentaire | Réduire les apports caloriques, améliorer la qualité des repas | Perte progressive et durable | Tous niveaux de surpoids |

| Activité physique régulière | Augmenter la dépense énergétique, renforcer la santé cardiovasculaire | Efficacité prouvée sur le long terme | Prévention et traitement |

| Suivi médical multidisciplinaire | Adapter la prise en charge à chaque profil | Meilleure observance, résultats durables | Surpoids persistant, obésité |

| Thérapies psychologiques (TCC, gestion du stress) | Traiter le lien entre émotions et alimentation | Réduit les rechutes | Troubles du comportement alimentaire |

| Drogen | Diminuer l’appétit ou absorption des graisses | Variable, dépend du patient | Obésité avec échec des mesures classiques |

| Chirurgie bariatrique | Réduire la capacité gastrique et modifier la satiété | Très efficace mais invasive | IMC ≥ 40 ou ≥ 35 avec comorbidités |

Conseils pratiques pour maintenir un poids santé

Perdre du poids est un premier pas, mais le plus grand défi reste de maintenir un poids santé sur le long terme. De nombreuses personnes connaissent l’effet « yo-yo » : après un régime restrictif, le poids revient rapidement. Pour éviter cela, il est essentiel d’adopter des habitudes durables et réalistes, adaptées au quotidien.

Gérer le stress et améliorer le sommeil

Le manque de sommeil et le stress chronique sont deux facteurs majeurs de reprise de poids. Un sommeil insuffisant modifie la sécrétion des hormones de la faim (ghréline, leptine), augmentant l’appétit pour les aliments riches en sucres et en graisses. Le stress, quant à lui, favorise le grignotage émotionnel.

Une bonne hygiène de sommeil (7–8 heures par nuit, horaires réguliers) et des techniques de gestion du stress (respiration, méditation, activité physique douce) contribuent à stabiliser le poids.

Maintenir un équilibre alimentaire sans frustration

Le secret n’est pas de suivre un régime permanent, mais d’apprendre à manger avec équilibre. Il s’agit de privilégier la qualité nutritionnelle (fibres, protéines maigres, acides gras insaturés) et de limiter les excès ponctuels. La planification des repas et la préparation maison permettent de mieux contrôler les portions et d’éviter les pièges de la restauration rapide.

L’approche dite du 80/20 (80 % d’alimentation saine, 20 % de souplesse) est souvent recommandée pour favoriser la régularité sans générer de frustration.

Suivi médical régulier et auto-surveillance

Un suivi médical ou diététique régulier aide à rester motivé et à détecter précocement une reprise de poids. L’auto-surveillance (pesée hebdomadaire, suivi de l’IMC ou du tour de taille) permet d’agir avant que la situation ne s’aggrave.

Le but n’est pas d’obséder sur la balance, mais de conserver des repères objectifs.

Tableau des bonnes pratiques pour un poids stable

| Habitude clé | Pourquoi c’est important ? | Application pratique |

|---|---|---|

| Sommeil suffisant | Régule les hormones de la faim | Coucher régulier, 7–8h/nuit |

| Gestion du stress | Réduit le grignotage émotionnel | Méditation, marche, yoga |

| Alimentation équilibrée | Apports adaptés sans excès | 80/20, repas faits maison |

| Activité physique régulière | Augmente la dépense énergétique | 30 min/jour, sports doux |

| Medizinische Überwachung | Détection précoce des rechutes | Consultations annuelles |

| Auto-surveillance | Maintien de la motivation | Pesée 1 fois/semaine |

FAQ – Questions fréquentes sur le surpoids

Le surpoids est-il toujours dangereux pour la santé ?

Pas forcément. Un léger surpoids sans comorbidités n’a pas toujours de conséquences graves. Mais plus l’IMC et le tour de taille augmentent, plus le risque de maladies cardiovasculaires, diabète et cancers s’élève.

Quelle est la différence entre surpoids et obésité ?

Le surpoids correspond à un IMC entre 25 et 29,9. L’obésité débute à un IMC ≥ 30 et se divise en plusieurs degrés (modérée, sévère, morbide). L’obésité implique un risque médical beaucoup plus élevé.

Peut-on perdre du poids sans régime strict ?

Oui. Les études montrent que la perte de poids durable repose sur un rééquilibrage alimentaire et l’activité physique régulière, plutôt que sur des régimes restrictifs. L’objectif est de créer de nouvelles habitudes sur le long terme.

Quels examens médicaux faut-il faire en cas de surpoids ?

Un médecin peut prescrire :

- un calcul de l’IMC et du tour de taille,

- une prise de sang (glycémie, cholestérol, triglycérides, bilan hépatique),

- un bilan tensionnel.

Ces examens permettent de dépister précocement un diabète, une hypertension ou une stéatose hépatique.

La chirurgie bariatrique est-elle une solution définitive ?

La chirurgie (sleeve, bypass) est très efficace, mais elle n’est pas une solution miracle. Elle nécessite un suivi médical, nutritionnel et psychologique à vie. Sans changement durable du mode de vie, il existe un risque de reprise de poids.

Existe-t-il des médicaments efficaces contre l’obésité ?

Oui, mais ils sont prescrits uniquement dans certains cas d’obésité sévère et toujours sous surveillance médicale. Ils ne remplacent pas un mode de vie équilibré, mais peuvent aider en complément.

Text geprüft von

Uttam Chatterjee,

Verantwortlicher Apotheker – LocalPharma, August 2025

Verweise

- DREES – “Surpoids et obésité : facteurs de risque et politiques”

- Ameli (Assurance Maladie) – “Surpoids, obésité de l’adulte : définition, causes, risques”

- France Assos Santé – “Obésité : vers une mobilisation nationale”

- Santé publique France – Cohorte Constances (2024)

- Le Monde / Cour des comptes – Article sur la prévention

- OFEO – En France, l’obésité touche 18,1 % des adultes

- ARS Nouvelle-Aquitaine / Santé.fr – Surpoids et obésité (août 2025)