Comprendre le rôle des antidépresseurs dans le cerveau en 2025

En 2025, les antidépresseurs restent parmi les médicaments les plus prescrits en France et en Belgique pour traiter la dépression, les troubles anxieux et certaines formes de stress post-traumatique. Pourtant, leur mécanisme d’action reste parfois mal compris, aussi bien par les patients que par le grand public. Beaucoup imaginent encore que ces médicaments « réparent un manque de sérotonine » – une vision trop simpliste, que la recherche scientifique nuance de plus en plus.

Les antidépresseurs ne fonctionnent pas comme une « pilule du bonheur » : ils modulent progressivement l’activité cérébrale afin de rétablir un équilibre neurochimique et de favoriser la neuroplasticité, c’est-à-dire la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions. Cela explique pourquoi leur effet n’est pas immédiat mais s’installe au fil des semaines.

En France, la Haute Autorité de Santé (HAS) recommande de privilégier les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), tels que l’escitalopram (Lexapro) ou le citalopram (Celexa), comme traitement de première intention. En Belgique, les mêmes lignes directrices s’appliquent, avec parfois un recours plus fréquent aux stratégies combinées (par exemple ISRS + bupropion).

Ainsi, comprendre le fonctionnement des antidépresseurs en 2025 est essentiel non seulement pour améliorer l’adhésion des patients au traitement, mais aussi pour dépasser certains mythes qui circulent encore. Dans les sections suivantes, nous allons explorer comment agissent les différentes classes de médicaments, pourquoi leurs effets sont retardés et quelles innovations arrivent sur le marché européen.

Que se passe-t-il dans le cerveau lors de la dépression ?

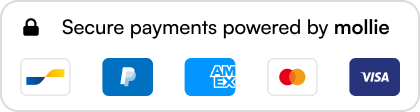

La dépression n’est pas seulement un « état de tristesse ». Sur le plan biologique, elle correspond à un déséquilibre complexe du fonctionnement cérébral. Trois grands neurotransmetteurs jouent un rôle clé :

- La sérotonine → régulation de l’humeur, du sommeil et de l’appétit.

- La dopamine → motivation, plaisir, concentration.

- La noradrénaline → énergie, vigilance, réponse au stress.

Chez un patient dépressif, ces systèmes chimiques sont désynchronisés. On peut l’imaginer comme un orchestre désaccordé : les instruments sont là, mais la musique est confuse. Les antidépresseurs visent à « réaccorder » progressivement cet orchestre.

Cependant, la science moderne nuance fortement l’hypothèse d’un simple « déficit de sérotonine ». Des études récentes montrent que la dépression implique aussi la plasticité neuronale, l’inflammation et même le microbiote intestinal. Cette vision plus large explique pourquoi certains patients répondent mieux à une classe de médicaments qu’à une autre.

Exemple concret

- Les ISRS (comme l’escitalopram ou le citalopram) augmentent la disponibilité de la sérotonine.

- Le bupropion (Wellbutrin SR) agit plutôt sur la dopamine et la noradrénaline, utile pour des symptômes de fatigue et perte de motivation.

- Dans certains cas résistants, on associe un antipsychotique atypique (ex. quétiapine, aripiprazole) pour cibler d’autres circuits cérébraux.

La diversité des mécanismes d’action explique pourquoi le choix du traitement doit être personnalisé selon les symptômes et le profil du patient.

En 2025, les nouvelles recherches insistent sur la prise en compte de ces facteurs dans l’adaptation thérapeutique.

Pour en savoir plus, consultez les recommandations officielles : Haute Autorité de Santé.

Les différentes classes d’antidépresseurs et leur mode d’action

Il n’existe pas « un » antidépresseur unique : en réalité, plusieurs familles de médicaments sont utilisées, chacune avec son propre mécanisme d’action. Le choix dépend non seulement du diagnostic (dépression, anxiété, douleurs chroniques), mais aussi de l’âge, de la tolérance et parfois même du style de vie du patient.

Les ISRS, traitement de première intention

La première prescription repose souvent sur les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS). Des molécules comme l’escitalopram (Lexapro), le citalopram (Celexa) ou la paroxétine (Paxil) sont privilégiées. Leur objectif est simple : augmenter la disponibilité de la sérotonine dans le cerveau, ce neurotransmetteur impliqué dans la régulation de l’humeur. Bien tolérés, ces médicaments peuvent néanmoins entraîner des effets indésirables tels qu’une baisse de libido ou des troubles du sommeil.

Quand la noradrénaline entre en jeu

Certains patients ne répondent pas suffisamment aux ISRS. Dans ces cas, les psychiatres se tournent vers les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN). La venlafaxine ou la duloxétine renforcent non seulement la sérotonine mais aussi la noradrénaline, ce qui agit sur l’énergie et la vigilance. Elles sont aussi particulièrement utiles pour traiter des douleurs neuropathiques, ce qui en fait des molécules « deux en un ».

Les tricycliques : une ancienne génération toujours utile

Découverts dans les années 1950, les antidépresseurs tricycliques comme l’amitriptyline ou la clomipramine sont aujourd’hui moins prescrits en raison de leurs effets secondaires (sécheresse buccale, constipation, troubles cardiaques). Pourtant, ils gardent une place importante dans certaines dépressions résistantes et pour soulager des douleurs chroniques, notamment les migraines ou la fibromyalgie.

Le cas particulier du bupropion

Parfois, les symptômes dominants sont la fatigue, le manque de motivation ou encore une prise de poids associée aux ISRS. Dans ces situations, le bupropion (Wellbutrin ) peut être une alternative intéressante. Contrairement aux ISRS, il agit surtout sur la dopamine et la noradrénaline, deux neurotransmetteurs clés de l’énergie et du plaisir. Il est également utilisé pour aider au sevrage tabagique.

Les adjuvants atypiques

Enfin, dans les cas de dépression sévère résistante, les psychiatres peuvent ajouter des médicaments atypiques comme la quétiapine (Seroquel) ou l’aripiprazole (Abilify). Bien qu’ils soient à la base des antipsychotiques, à faible dose ils jouent un rôle de régulation supplémentaire sur la dopamine et la sérotonine. Ces stratégies sont réservées aux situations complexes et nécessitent un suivi médical étroit, en raison du risque de prise de poids ou de syndrome métabolique.

En 2025, de nouvelles molécules comme l’esketamine par voie intranasale commencent également à s’imposer dans certains cas de dépression résistante, avec des résultats encourageants selon une étude récente.

Tableau comparatif synthétique

| Classe | Exemples (génériques) | Mécanisme principal | Indications typiques | Tolérance / effets secondaires fréquents |

|---|---|---|---|---|

| ISRS | Escitalopram (Lexapro), Citalopram (Celexa), Paroxétine (Paxil) | Augmente sérotonine | Dépression, anxiété, TOC | Troubles sexuels, insomnie, nausées |

| IRSN | Venlafaxine, Duloxétine | Sérotonine + noradrénaline | Dépression, douleurs neuropathiques | Hypertension, sudation, insomnie |

| Tricycliques | Amitriptyline, Clomipramine | Multi-neurotransmetteurs | Cas résistants, douleurs chroniques | Bouche sèche, constipation, cardiotoxicité |

| Bupropion | Wellbutrin SR | Dopamine + noradrénaline | Fatigue, perte de motivation, tabac | Anxiété, insomnie, convulsions rares |

| Atypiques (adjoints) | Quétiapine (Seroquel), Aripiprazole (Abilify) | Modulateurs sérotonine + dopamine | Dépression résistante | Prise de poids, somnolence, syndrome métabolique |

Pourquoi l’effet des antidépresseurs n’apparaît pas immédiatement ?

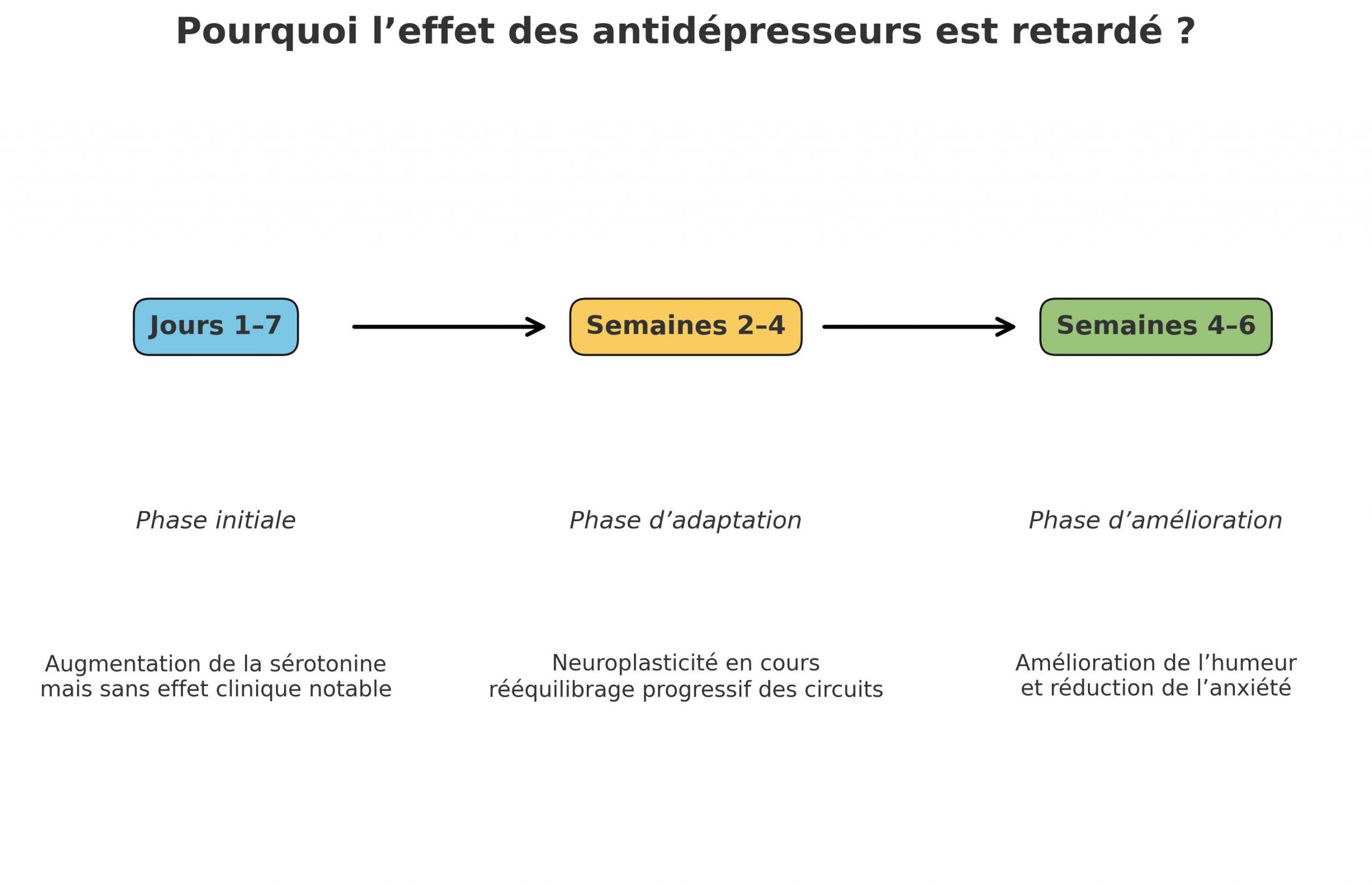

Une question revient souvent chez les patients : « Pourquoi mon antidépresseurne marche pas dès les premiers jours ? ». Contrairement à un analgésique ou un somnifère, les antidépresseurs n’ont pas d’effet immédiat. Leur action s’installe progressivement, généralement entre 2 et 6 semaines après le début du traitement.

Un travail en profondeur sur le cerveau

Les ISRS, IRSN ou le bupropion n’agissent pas comme des « stimulants rapides ». Ils modifient la communication entre les neurones en augmentant la disponibilité de certains neurotransmetteurs (sérotonine, dopamine, noradrénaline). Mais ce n’est pas suffisant pour ressentir une amélioration immédiate.

Avec le temps, ces changements chimiques déclenchent des mécanismes plus profonds :

- augmentation de la neuroplasticité (le cerveau crée de nouvelles connexions),

- rééquilibrage des circuits émotionnels,

- réduction de l’hyperactivité de l’amygdale (zone liée à l’anxiété et à la peur).

C’est ce remodelage cérébral progressif qui explique le délai d’efficacité des antidépresseurs.

L’importance de la patience et du suivi médical

Les psychiatres insistent donc sur la nécessité de ne pas interrompre le traitement trop tôt. Beaucoup de patients, découragés par l’absence de résultats rapides, arrêtent leur traitement avant que celui-ci n’ait eu le temps d’agir. Or, cela augmente le risque de rechute.

Exemple pratique

- Un patient commençant l’escitalopram (Lexapro) peut ne rien ressentir la première semaine.

- Après 3 à 4 semaines, il constate une amélioration de son sommeil et une diminution des ruminations.

- L’effet complet sur l’humeur survient souvent après 6 à 8 semaines.

Ce déroulement typique illustre pourquoi la persévérance et un suivi régulier avec son médecin sont essentiels.

Pourquoi associer les antidépresseurs à la psychothérapie ?

La prise d’antidépresseurs seule n’est souvent pas suffisante pour traiter la dépression ou l’anxiété. Les recommandations officielles en France (Haute Autorité de Santé) et en Belgique (KCE – Centre fédéral d’expertise des soins de santé) soulignent qu’une approche combinée – médicaments + psychothérapie – donne de meilleurs résultats à long terme.

Un effet complémentaire

- Les antidépresseurs agissent sur la chimie du cerveau : ils rééquilibrent les neurotransmetteurs et réduisent les symptômes biologiques (tristesse, anxiété, troubles du sommeil).

- La psychothérapie agit sur les causes psychologiques et comportementales : elle aide à identifier les schémas de pensée négatifs, à développer des stratégies pour gérer le stress et à prévenir les rechutes.

Cette complémentarité explique pourquoi la combinaison des deux est souvent plus efficace que chaque approche séparément.

Les thérapies les plus utilisées

- Thérapie cognitivo-comportementale (TCC) : efficace pour la dépression et les troubles anxieux, elle permet de restructurer les pensées automatiques négatives.

- Thérapies interpersonnelles : axées sur les relations et le soutien social, elles aident à réduire l’isolement.

- Psychothérapie psychodynamique : utile pour comprendre les conflits émotionnels sous-jacents.

Un exemple concret

Un patient en France traité avec de l’escitalopram (Lexapro) pour un épisode dépressif majeur voit une réduction progressive de ses symptômes. Mais c’est l’association avec une thérapie cognitivo-comportementale qui lui permet de développer des outils pour éviter une rechute et mieux gérer son anxiété au quotidien.

Soutien scientifique

Une méta-analyse publiée dans The Lancet Psychiatry (2019) a montré que la combinaison antidépresseurs + psychothérapie est plus efficace que l’une ou l’autre approche seule, en particulier pour les dépressions modérées à sévères.

Nouvelles approches en 2025 : entre innovations pharmacologiques et outils numériques

Le traitement de la dépression et des troubles anxieux ne repose plus uniquement sur les antidépresseurs classiques. En 2025, deux tendances fortes se dessinent : l’arrivée de nouvelles molécules et l’intégration des technologies numériques dans la prise en charge.

Nouvelles molécules et stratégies pharmacologiques

- Eskétamine intranasale (Spravato®) : approuvée en Europe pour les dépressions résistantes, elle agit rapidement grâce à un mécanisme différent (modulation du glutamate). En 2025, son usage est strictement réservé aux hôpitaux, sous surveillance médicale, afin de limiter les risques.

- Agomélatine : un antidépresseur qui agit sur les récepteurs de la mélatonine, utile notamment pour les patients souffrant d’insomnie.

- Molécules multimodales (comme la vortioxétine) : elles visent plusieurs cibles cérébrales pour améliorer à la fois l’humeur et les fonctions cognitives.

Les outils numériques : un complément thérapeutique

- Applications de suivi (Moodfit, Daylio) permettant aux patients de noter leur humeur, leur sommeil et leurs symptômes.

- Programmes thérapeutiques structurés comme Rejoyn et Meru Health, qui proposent des modules validés de thérapie cognitivo-comportementale (TCC) en ligne, parfois accompagnés d’un suivi par un psychologue.

- Chatbots basés sur l’IA (Woebot, Wysa) : ils offrent un soutien émotionnel immédiat, en attendant un rendez-vous, même si leur rôle reste complémentaire à celui des professionnels.

- Télémédecine : consultations à distance facilitant le suivi et l’ajustement des traitements.

Médecine personnalisée: l’avenir du traitement repose sur la personnalisation en fonction de la génétique, des antécédents médicaux, du mode de vie et de la tolérance individuelle. Les psychiatres espèrent ainsi réduire les essais/erreurs dans le choix des antidépresseurs, qui restent encore fréquents en pratique clinique.

Tableau comparatif : Antidépresseurs classiques vs nouvelles approches (2025)

| Caractéristiques | Antidépresseurs classiques (ISRS, IRSN, tricycliques, bupropion) | Nouvelles approches (Eskétamine, Agomélatine, Vortioxétine, outils numériques) |

|---|---|---|

| Mécanisme d’action | Augmentation de la sérotonine / noradrénaline (effet progressif) | Modulation du glutamate, action sur mélatonine, cibles multimodales, suivi digital |

| Délai d’action | 2 à 6 semaines | Eskétamine : action rapide (24–48h, hôpital) ; outils numériques : soutien immédiat |

| Tolérance | Bien tolérés mais effets fréquents (prise de poids, baisse libido, troubles du sommeil) | Profil variable, parfois meilleure tolérance (agomélatine, vortioxétine) |

| Indications principales | Dépression majeure, troubles anxieux, TOC | Dépression résistante, insomnie, amélioration cognitive, suivi personnalisé |

| Accessibilité | Large diffusion en France & Belgique, remboursement sécurité sociale | Eskétamine : usage hospitalier ; Rejoyn, Meru Health, IA chatbots : accès variable |

| Limites | Efficacité parfois partielle, nécessité d’essais successifs | Coût élevé, manque de recul sur effets à long terme |

Effets secondaires des antidépresseurs et sécurité en 2025 : mythes et réalités

La question des effets indésirables est au cœur des inquiétudes des patients qui commencent un traitement antidépresseur. Entre idées reçues et données scientifiques, il est essentiel de distinguer les faits des mythes.

Pour une analyse plus complète des enjeux liés aux traitements, consultez notre article :

Antidépresseurs et sécurité.

Les effets secondaires les plus fréquents

Les antidépresseurs, en particulier les ISRS (comme le citalopram – Celexa ou l’escitalopram – Lexapro), peuvent provoquer certains effets indésirables, surtout au début du traitement :

- Troubles gastro-intestinaux : nausées, diarrhées, qui disparaissent souvent en 1–2 semaines.

- Troubles du sommeil : insomnie ou au contraire somnolence.

- Prise de poids : plus fréquente avec certains antidépresseurs (ex. paroxétine – Paxil).

- Dysfonction sexuelle : baisse de la libido ou difficulté à atteindre l’orgasme.

Ces effets ne concernent pas tous les patients et leur intensité varie considérablement.

Comment les médecins minimisent les risques

- Prescription à faible dose initiale, avec augmentation progressive.

- Changement de molécule si les effets persistent (par exemple passer de la paroxétine vers le bupropion – Wellbutrin, mieux toléré en termes de sexualité et de poids).

- Suivi régulier les premières semaines pour ajuster le traitement rapidement.

Études de sécurité à long terme

Les études de cohorte en France et en Belgique montrent que la plupart des antidépresseurs sont sûrs à long terme, quand ils sont bien prescrits et suivis. Une étude publiée dans le Journal of Affective Disorders (2023) a confirmé que les ISRS et IRSN n’augmentent pas significativement le risque cardiovasculaire chez les patients jeunes et d’âge moyen.

Interactions et précautions

- Alcool : son association avec les antidépresseurs peut amplifier la somnolence et réduire l’efficacité du traitement.

- Médicaments concomitants : prudence avec certains antalgiques (tramadol), anticoagulants ou autres psychotropes (ex. quétiapine – Seroquel, aripiprazole – Abilify), car ils peuvent interagir.

Questions fréquentes sur les antidépresseurs (FAQ 2025)

Peut-on devenir dépendant aux antidépresseurs ?

Non. Contrairement aux benzodiazépines ou aux somnifères, les antidépresseurs ne provoquent pas de dépendance physique. Cependant, un arrêt brutal peut causer un syndrome de sevrage (vertiges, anxiété, insomnie). Il est donc essentiel de réduire les doses progressivement sous supervision médicale.

Quels antidépresseurs causent le moins d’effets secondaires ?

- Escitalopram (Lexapro) : bien toléré, peu sédatif.

- Bupropion (Wellbutrin SR) : pas de prise de poids, moins de troubles sexuels, mais à éviter chez les patients anxieux.

- Citalopram (Celexa) : reste une option courante et sûre.

Combien de temps faut-il pour ressentir les effets des antidépresseurs ?

En moyenne 2 à 4 semaines. Certaines molécules récentes (ex. eskétamine en milieu hospitalier) peuvent agir en 24–48 heures, mais restent réservées aux cas résistants.

Peut-on consommer de l’alcool sous antidépresseurs ?

La consommation d’alcool est fortement déconseillée, car elle augmente les risques de somnolence, de baisse d’efficacité du traitement et de comportements impulsifs.

Antidépresseurs et grossesse : est-ce dangereux ?

L’usage des ISRS pendant la grossesse doit être évalué au cas par cas. Selon les données 2025, les bénéfices pour la mère peuvent l’emporter sur les risques potentiels pour l’enfant, mais un suivi médical étroit est obligatoire.

Que faire si un antidépresseur ne fonctionne pas ?

- Changer de molécule (passer d’un ISRS à un IRSN ou au bupropion).

- Combiner deux traitements (ex. ISRS + aripiprazole – Abilify en faible dose).

- Associer une psychothérapie (TCC, soutien digital via Meru Health ou Rejoyn).

Peut-on arrêter son traitement seul ?

Non. L’arrêt doit toujours être progressif et supervisé par un médecin. Une réduction trop rapide augmente le risque de rechute et de symptômes de sevrage.

Références scientifiques et sources (2023–2025)

- Efficacité rapide et usage hospitalier de l’esketamine

- Sécurité cardiovasculaire des antidépresseurs chez les patients post-infarctus

- Syndrome de sevrage pendant la grossesse : bilan de sécurité des ISRS

- Genetics and antidepressant side effects (Estonian Biobank)

- Utilisation des antidépresseurs chez les jeunes pendant la pandémie de COVID-19